¿Qué dice la comida sobre lo que somos?

En el mundo se produce un 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Pero hay 733 millones de personas que pasan hambre. La comida es, a la vez, un derecho, un privilegio… y un gozo.

Este es un número especial de 5W, que cumple diez años. Suscríbete para recibir ahora esta revista, además de tener acceso a lo que publicamos en nuestra web. Comida también se puede comprar por separado en nuestra tienda online y en librerías.

Esto es periodismo a fuego lento.

Esta revista se adentra en un tema fundamental de la humanidad, como siempre desde el reportaje, el ensayo, la entrevista y la poesía. En este libro-revista pensamos la comida desde su producción, desde su reparto desigual, desde sus implicaciones para el planeta y para la salud, desde su uso como arma de guerra. Pero también pensamos la comida como un lugar de encuentro.

Este número 10, como todos los anteriores, es una crítica: contra los oligopolios agroalimentarios, contra el insostenible ritmo de producción cárnica, contra la industria de los ultraprocesados. Pero también es una celebración. De la gastronomía, de las expresiones culturales que acompañan a la comida en todos los rincones del planeta, de las especias, de la vida. Ambos polos son necesarios para afrontar uno de los grandes retos de nuestro tiempo: acabar con el hambre.

“La comida es todo lo que está bien y todo lo que está mal en este mundo”, dice Martín Caparrós —maestro de 5W, intruso en la redacción— en el editorial de este número.

Las contradicciones de la comida, en efecto, son inagotables. Las exploramos en esta revista. Viajamos a Oriente Medio para descubrir un proyecto para preservar el legado genético de las semillas y garantizar la biodiversidad. Desde Senegal, comprobamos cómo la restricción de las exportaciones de arroz en la India azotan a poblaciones a miles de kilómetros, en África Occidental.

Expertos como José Esquinas Alcázar nos alertan de que, al margen de la crítica política, los consumidores deben asumir la responsabilidad. Pisamos invernaderos en la cima del mundo. Conocemos a chefs como Poncho Martínez, Elena Reygadas y Andoni Luis Aduriz. Desmontamos los mitos contra el vegetarianismo y entramos en granjas y mataderos. Nos rendimos al picante indio y machacamos la industria de los ultraprocesados, que no tiene el mismo sabor.

Aquí está el índice de la revista:

Normalmente cerraríamos este breve texto, pensado para abrir el apetito, con un tímido llamamiento a suscribirse a 5W. Pero esta vez nos gustaría aprovechar la ocasión para ir un paso más allá. Este año nuestro proyecto cumple diez años. Han sido diez años tan maravillosos como duros. Nacimos en 2015, el año de la mal llamada crisis de los refugiados, cuando un millón de personas llegó a través del mar a Europa, sobre todo desde Siria y Afganistán. Estamos ahora en 2025, en uno de los momentos de la historia con las fronteras más crispadas, con un discurso antinmigración en auge que parece inundarlo todo. Nuestro compromiso sigue intacto. Creemos en las pequeñas historias y las grandes explicaciones, en contar un mundo diverso, desigual, a veces amable, otras cruel. Somos un proyecto humanista.

En esta era de desenfreno mediático, nos parece un milagro que nuestro proyecto siga vivo. Los últimos dos años hemos perdido socios y socias: llegamos a tener 4.700 y ahora estamos en 3.900, lejos de nuestro objetivo para ser sostenibles, que es de 5.000. Si quieres que haya discursos alternativos, con peso intelectual y emotivo pero sin demagogia, tienes que alimentarlos.

Ayúdanos a comernos el mundo. Suscríbete a 5W. Súmate a la familia de las crónicas de larga distancia: las que se cocinan a fuego lento.

Desde que miles de personas se echasen a las calles de Siria en marzo de 2011 al calor de la Primavera Árabe, más de 500.000 personas han muerto —más de 160.000 son civiles—, y más de 130.000 han desaparecido, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las cifras, como ocurre en tantos otros conflictos, seguramente sean mayores.

Durante todos estos años, el régimen de Asad ensambló un sistema de exterminio que comenzaba con arrestos arbitrarios a rebeldes o desertores, pero también a civiles de todo tipo. Cualquiera era susceptible de caer en las garras del Estado. Los detenidos eran torturados, no tanto para extraer información, sino para arrancar confesiones, muchas veces falsas para inculpar a personas o reconocer cualquier clase de delitos contra el régimen. Una vez conseguido el objetivo, eran trasladados a alguna prisión. Hosni Diab, uno de los protagonistas de este podcast, terminó en la que probablemente haya sido la más dura del régimen: Sednaya. Una cárcel que Amnistía Internacional definió en 2017 como un matadero humano.

En el podcast de este mes nos adentraremos en los confines de una dictadura tan hermética como letal para entender no solo su caída, sino también los caminos y peligros que se abren en la era pos-Asad. Lo hacemos con Leila Nachawati, escritora y activista hispano-siria por los Derechos Humanos; Okba Mohammad, periodista sirio y cofundador de la revista Baynana, y Agus Morales, director de 5W.

Un podcast de Javier Sánchez. El montaje musical es de ROAD AUDIO.

Recuerda que puedes escuchar todos nuestros monográficos en el espacio podcast mientras navegas por la web, o descargarlos a través de las principales plataformas como Spotify, Ivoox o Apple Podcast.

Okba Mohamed, periodista sirio exiliado en España, ha reconstruido la caída de Asad a partir de testimonios y fuentes en Siria. También ha visitado la embajada siria en Madrid para escribir esta pieza.

Abrazos, disparos al aire, fuegos artificiales y cánticos resonando en las mezquitas y las calles sirias, con un trasfondo de incertidumbre. La mayoría de los ciudadanos sirios, tanto dentro como fuera del país, no durmieron en la noche del 7 al 8 de diciembre: el régimen de Bashar al Asad había caído.

“Había mucha gente de fuera de Damasco. Nos dirigimos a la Plaza de los Omeyas, donde se congregaban multitudes celebrando. La alegría en los rostros de la gente es indescriptible. Cualquiera en la calle nos saludaba”.

Motaz Al Hashish, periodista local de Daraa (sur de Siria), partió rápidamente hacia Damasco en las primeras horas del día 8. Ya desde la capital, me hizo este relato por una grabación a través de WhatsApp.

“Entramos en la sede de la radio y televisión. Nunca pensamos que alguna vez pondríamos un pie en ese lugar. Horas después llegó Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tomó el control de todo e impidió la entrada a todo el mundo excepto a los periodistas. Más tarde, Al Golani llegó y se dirigió a la mezquita de los Omeyas”.

Al mediodía, Ahmad Al-Sharaa, conocido como Abu Mohammed Al Golani, llegó a Damasco en medio de la conmoción y el júbilo popular. Al entrar en la capital, el líder de HTS se arrodilló en un gesto de agradecimiento. Poco después, la cara visible de la operación rebelde que ha acabado con Asad se dirigió a la histórica mezquita de los Omeyas, donde cientos de personas se congregaron a su alrededor. Y proclamó:

“Convirtieron a Siria en un campo para [favorecer] las ambiciones iraníes. Propagaron el sectarismo, fomentaron la corrupción y transformaron nuestro país en la mayor fábrica de captagón [una anfetamina que se convirtió en un multimillonario negocio en Siria] del mundo. Pero esta victoria, gracias a Dios, marca una nueva era histórica para toda la región”.

Trece años después del inicio de la guerra civil siria y 53 años después de que el padre de Bashar, Hafez al Asad, se hiciera con el poder, el régimen había caído.

La caída

Después de tanto tiempo, después de que Asad lograra mantenerse incluso en los peores momentos, ¿cómo es posible que la caída fuera tan rápida?

El 27 de noviembre el grupo armado islamista HTS y facciones opositoras al régimen de Damasco lanzaron una ofensiva militar contra las fuerzas gubernamentales en Alepo e Idlib. Los acontecimientos se precipitaron a partir de aquel día a una velocidad arrolladora. Primero tomaron Alepo, la segunda ciudad del país, en una operación que puso los focos internacionales en una guerra que se prolongaba ya desde hacía 13 años. A partir de ahí, el avance de las facciones de la oposición progresó con rapidez en el norte y centro del país.

El grupo opositor HTS es heredero de Al Nusra, la que en su día fue la rama siria de Al Qaeda, fundada por Al Golani. En 2015, sin embargo, Al Golani comenzó a alejar su retórica de la narrativa de esa organización y en julio de 2016 anunció la ruptura formal de Al Nusra con Al Qaeda y su renombramiento como Jabhat Fatah Al-Sham (JFS). Este movimiento, según él, respondía a las exigencias de la población local y buscaba facilitar alianzas con otros grupos opositores, además de mejorar su aceptación internacional. A principios de 2017, JFS evolucionó nuevamente y formó HTS, que integraba además a otros grupos islamistas locales.

HTS adoptó una estrategia de pragmatismo y acercamiento a la población: priorizó el control territorial y el establecimiento de una gobernanza autoritaria en las áreas bajo su influencia, especialmente en Idlib. La operación lanzada a finales de noviembre fue la cristalización de la evolución del grupo en los últimos años.

Cuando las fuerzas opositoras tomaron el control de la ciudad de Hama, se dirigieron hacia Homs. Muchos esperaban que, tras lograr el control a Homs, las fuerzas rebeldes pusieran en su punto de mira la capital. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que desvió parcialmente la atención de esa operación: el estallido de un frente en el sur.

En la mañana del pasado 6 de diciembre, grupos armados locales formados por aquellos rebeldes que habían permanecido en Daraa en 2018 —cuando el régimen de Asad y Rusia tomaron la ciudad—, comenzaron a atacar posiciones militares y oficinas de seguridad en pueblos y aldeas de la provincia. Además, ofrecieron a los soldados del régimen la oportunidad de desertar, a la cual se acogieron más de 300 efectivos, según fuentes locales. Paralelamente, en la vecina provincia de Sweida, de mayoría drusa, los rebeldes también iniciaron operaciones similares.

Para la noche de ese mismo 6 de diciembre, las fuerzas de Asad se habían retirado de ambas provincias hacia Damasco, y las facciones de la oposición anunciaron el control de los centros provinciales. Mientras tanto, en Homs los enfrentamientos continuaban. Aunque las fuerzas opositoras no lograron tomar plenamente la ciudad, ese día alcanzaron las localidades de Al-Rastan y Talbiseh, en la zona rural de Homs. De forma paralela, mientras las fuerzas opositoras se encontraban a apenas un kilómetro de la capital, el ministro sirio del Interior declaraba en un comunicado que habían establecido un anillo de seguridad alrededor de Damasco.

Intento desesperado de supervivencia

Las facciones en el frente central no lograron entrar en Homs hasta la madrugada del día 8, cuando Damasco estaba muy cerca de caer. En ese momento comenzaron a llegar noticias sobre la retirada de las fuerzas del régimen del Aeropuerto Internacional de Damasco, el Aeropuerto Militar de Mezzeh y otras ubicaciones clave en la capital y sus alrededores.

Horas antes, algunas informaciones apuntaban a que Asad había intentado una maniobra desesperada para mantenerse en el poder. Según un artículo de Bloomberg publicado poco antes de la huida de Asad, el presidente sirio habría propuesto indirectamente a Estados Unidos varias salidas diplomáticas. Asad habría ofrecido a Estados Unidos, a través de Emiratos Árabes Unidos, cortar todos los lazos de Siria con los grupos respaldados por Irán, como Hezbolá —hasta entonces fiel aliado del régimen—, si Occidente presionaba para detener los combates. También habría tratado de negociar con el presidente húngaro, Viktor Orbán, para transmitirle lo que él consideraba una amenaza existencial para la minoría cristiana en Siria si la “oposición islámica” triunfaba. La intención de Asad, siempre según esa fuente, habría sido que Orbán, aliado de Trump, transmitiera ese riesgo al presidente electo de Estados Unidos para lograr así su apoyo.

Sin embargo, Trump ya había expresado su postura sobre el régimen de Asad y el avance de la oposición 24 horas antes de la caída del régimen. En su cuenta de X, escribió: “Siria está sumida en el caos, pero no es nuestra amiga y los Estados Unidos no deben involucrarse. Esta no es nuestra batalla. Que siga. No intervengan.”

A las cuatro de la mañana del 8 de diciembre, el régimen de Asad había caído y el hasta entonces presidente sirio había huido.

“Después de 11 días de rechazar la agresión, Dios nos ha concedido la victoria al detener la agresión de Asad contra su pueblo”, dijo el coronel Hassan Abdel Ghani, portavoz de las facciones de la oposición y de HTS, en un comunicado oficial.

Según la plataforma de monitorización de vuelos Flight Radar, un avión sirio con identificación YK-ATA habría despegado de Damasco hacia el noroeste, desapareciendo sobre la ciudad de Homs, en el centro del país, y luego se perdió su rastro.

A última hora del domingo, fuentes del Kremlin citadas por las agencias estatales rusas Ria Novosti y Tass aseguraban que tanto Asad como su familia se encontraban en Moscú, tras recibir asilo por parte de Rusia —junto con Irán, el otro gran aliado del régimen de Asad— por “motivos humanitarios”.

Mientras tanto, Israel también ha hecho movimientos sobre el terreno: tanques israelíes cruzaron la valla fronteriza con Siria, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara hoy que daba por terminado el acuerdo de desarme que mantenían Israel y Siria desde 1974 sobre la zona de seguridad de los Altos del Golán. Netanyahu dijo que esa tregua había colapsado y que las tropas sirias habían abandonado sus posiciones en el monte Sheikh (en la parte norte del Golán), lo que llevó a la operación israelí para ocupar esa zona. El Gobierno israelí ha advertido a los habitantes de cinco localidades sirias cercanas de que no salgan de sus casas, mientras refuerzan la seguridad en la región.

Ver la luz

Durante la ofensiva contra el régimen de Damasco liderada por HTS, independientemente del éxito militar, hubo otros avances que implicaron directamente a muchos civiles: la liberación de los presos políticos de las cárceles del régimen de Asad. En los primeros días de la operación, los combatientes de la oposición liberaron a miles de prisioneros. Algunos de ellos llevaban más de una década encarcelados en lugares como la prisión central de Alepo, la cárcel central de Hama, la prisión central de Homs y otros centros de detención en las áreas tomadas por los rebeldes.

Algunos de los vídeos que se difundieron esos días mostraban a combatientes de la oposición entrando a prisiones como la de Al-Baluna, en Homs, abriendo las celdas y liberando a los detenidos, que reaccionaban con emoción y euforia.

Buena parte de las miradas estaban puestas en la famosa prisión de Sednaya, en Damasco, un lugar que Amnistía Internacional describe en sus informes como un “matadero humano”. Esa prisión, con entre 5.000 y 13.000 prisioneros en su interior, se había convertido en un sinónimo de pesadilla para los sirios. En la madrugada del 8 de diciembre, las facciones opositoras que avanzaban hacia Damasco lograron llegar a la prisión y comenzaron a liberar a los detenidos. Muchos de los cuales no habían visto la luz desde hace casi 14 años, desde el primer año de la revolución. Algunos eran prisioneros de periodos anteriores. Poco después de su liberación, parte de los que habían vivido años encarcelados, desorientados tras la larga estancia en la prisión, comenzaron a ser trasladados a sus localidades de origen con la ayuda de civiles o de los propios rebeldes para poder encontrarse con sus familiares.

“Anunciamos al pueblo sirio la liberación de nuestros prisioneros y el fin de la era de opresión en la prisión de Sednaya”, dijo en una declaración la dirección de operaciones militares que lideró la operación.

Simultáneamente, con el amanecer, muchas familias sirias se dirigieron a Damasco: algunas para celebrar, otras para buscar a hijos o parientes desaparecidos. En las instalaciones de la prisión de Sednaya quedaron grupos de combatientes y civiles excavando, en busca de celdas secretas que se creen están ocultas bajo el suelo, como mostraron vídeos difundidos en las redes sociales.

Según la Red Siria de Derechos Humanos, hay 136.614 detenidos o desaparecidos forzados, entre ellos 3.698 niños y 8.504 mujeres en las cárceles del régimen sirio.

La liberación de los detenidos en la prisión de Saydnaya se produjo en un escenario en el que se mezclaban emoción y caos. Abu Nasser Al Zoubi, un ciudadano de Daraa, partió hacia Damasco a primera hora de la mañana del día 8 acompañado por un grupo de jóvenes de su pueblo. Su objetivo era doble: buscar a familiares desaparecidos desde hace años y colaborar en la liberación de otros prisioneros.

“Al llegar a la sala de ejecuciones, nos encontramos con máquinas de tortura”, relata Al Zoubi desde Daraa a través de una grabación de audio. “Vimos una estructura de hierro que funciona con electricidad; al activarla, una pieza idéntica a la inferior descendía desde arriba. Había sangre que aún parecía reciente. Contamos alrededor de 50 horcas en el suelo. No supimos qué hacer. La prisión es un laberinto; hay puertas que no sabemos cómo abrir. La situación dentro es extremadamente grave”.

Tras estas impactantes escenas, Al Zoubi regresó a Daraa. En la prisión quedaron personas provenientes de otros lugares, quienes también buscaban a familiares desaparecidos o ayudaban en la liberación de los detenidos.

Mientras tanto, imágenes difundidas en redes sociales mostraban a civiles liberando a decenas de mujeres detenidas. Además, algunos grupos intentaban localizar y acceder a celdas secretas que se cree se encuentran ubicadas bajo tierra, en una desesperada búsqueda por rescatar a quienes aún permanecen atrapados en el horror de Saydnaya.

Los refugiados sirios en España

Mientras en Siria ocurría todo esto, este domingo buena parte de la población siria refugiada en Europa se congregaba en distintos lugares para conmemorar un día para la historia. Samer Muhasin, de 56 años, y Asma, de 22, se unieron a decenas de personas de origen sirio y refugiados sirios en España para celebrar la caída del régimen frente a la embajada siria en Madrid. La gente se abrazaba, se felicitaba y repartía dulces. La mayoría no había logrado conciliar el sueño durante la noche de la caída, al igual que muchos sirios en todo el mundo. En la embajada se cambió la bandera del régimen sirio por la de la revolución.

Samer Muhassin, originario de una zona rural cercana a Damasco, creció en España tras salir de Siria con su familia hace más de cuatro décadas, en 1978. Fue solo ocho años después del golpe militar del expresidente Hafez al Asad en 1970, cuando se hizo con la presidencia tras ocupar el cargo de ministro de Defensa. “Vinieron a casa para arrestar a mi padre y tuvimos que huir. Le buscaban por protestar contra las condiciones de vida en Siria”, recuerda Muhasin, que tenía 14 años cuando empezó la persecución contra su familia.

Durante el régimen de Hafez Al Assad, criticar cualquier aspecto de la vida cotidiana o protestar podía significar la desaparición en las cárceles. Muhasin expresa su felicidad por ver cómo miles de prisioneros políticos han sido liberados tras la toma de varias cárceles. No ha visitado Siria en 44 años por miedo a ser perseguido.

Muhasin lamenta profundamente la pérdida de familiares en su país durante este tiempo: no ha podido visitarlos ni participar en sus funerales. “Nuestros seres queridos murieron en Siria y no pudimos verlos. Ni siquiera podíamos hablar con libertad, porque los teléfonos estaban vigilados. Quiero ver mi casa, la de mis abuelos, y recuperar esos recuerdos”, dice ahora con añoranza.

Asma, que también ha celebrado el fin del régimen de Asad junto a sus amigas al ritmo de los cánticos de la revolución frente a la embajada, estudia en un instituto de Odontología en Madrid. Su historia es distinta a la de Muhasin: ella llegó a España en 2015, en pleno recrudecimiento de la guerra en Siria.

“Nuestra casa de dos pisos fue bombardeada mientras estábamos en el sótano. Después el bombardeo en nuestro barrio se intensificó y nos evacuaron a la frontera con Turquía. Cruzamos a pie”, recuerda Asma, que dejó su hogar cuando tenía solo ocho años. Tras permanecer cinco años en un campo de refugiados, viajó a España con su familia, compuesta por cinco miembros, después de que su solicitud de asilo fuera aceptada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Asma extraña su hogar. “Espero poder ver nuevamente la casa que dejé cuando era niña”, dice. Su esperanza está entremezclada con la preocupación por el incierto futuro al que se enfrenta su país.

Cómo todos los sábados, nuestro Rickshaw sale a rodar para recorrer la actualidad internacional esta semana. Arrancamos con la situación en Gaza, nos fijamos en la cumbre de los BRICS en Rusia y analizamos el atentado contra una empresa aeroespacial en Turquía. La imagen de la semana muestra el impacto de la escasez de alimentos en la Franja. Y hacemos paradas también en Estados Unidos, Italia, Cuba y Perú.

Es sábado y arrancamos los motores del rickshaw para repasar algunas de las noticias más importantes de la semana. Esta semana ponemos el foco en la situación en Oriente Próximo, la misión espacial de SpaceX y la reforma judicial en México. La imagen de la semana muestra las consecuencias de las inundaciones en Nigeria. Y hacemos paradas también en Senegal, España y Venezuela, Estados Unidos, y Perú.

El planeta no es una bola de fuego. Las guerras no son inevitables. El número de personas refugiadas, aunque haya crecido en la última década, es perfectamente asumible con los recursos económicos, sociales e incluso legales disponibles en buena parte del mundo. No es un argumento para quitar importancia a los conflictos, sino para acabar con la idea de que las necesidades de estas personas —una minoría absoluta— son inabarcables.

Desde su nacimiento, 5W ha sido vocal en la denuncia de la violación de los derechos humanos en las fronteras, en la defensa de las vidas humanas, en el repudio de las guerras y las masacres. Pero también hemos intentado aportar luz para explicar que esas guerras tienen responsables y no se producen de forma natural, automática, como si la violencia fuera algo intrínseco al ser humano.

El catastrofismo genera una apatía desmovilizadora. El Día Mundial de las Personas Refugiadas parece un buen momento para constatar que esas personas, las que han cruzado una frontera internacional huyendo de la violencia, apenas suponen el 0,5% de la población mundial (serían 1,5% si contamos a las personas desplazadas dentro de un mismo país). Son, en concreto, 43,5 millones, según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Esta cifra incluye 37,4 millones bajo el mandato de Acnur, 5,8 millones de personas en una situación asimilable a los refugiados y 6 millones de palestinos que están bajo el mandato de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa). En este colectivo también se halla, por ejemplo, el éxodo venezolano (6,1 millones), pese a que técnicamente no huye de una guerra.

A través de nuestras habituales 5W, reflexionamos sobre cómo está confeccionado y cómo se podría enmendar ese mapa global de la injusticia. También repasamos los equívocos que hay sobre la población desplazada y refugiada.

WHO. Afganistán: la mayor población refugiada del mundo

El país del cual han salido más refugiados en todo el planeta no sufre una guerra reciente. Es un palimpsesto: un lugar donde un conflicto ha ido sustituyendo a otro, sin soluciones para sus víctimas. Desde la invasión soviética en la década de 1980, Afganistán empezó a liderar esas nefastas listas de personas refugiadas por su origen. A mediados de la década de 2010 Siria pasó a ser el país del cual salían más refugiados. A finales de 2022 tomó el relevo Ucrania, pero Afganistán ha recuperado ahora ese liderato que nadie quiere tener. Casi 6,4 millones de afganos son refugiados. La gran mayoría vive en los países vecinos: Irán acoge a 3,8 millones y Pakistán a 2 millones (pese a que hay estimaciones de que centenares de miles más residen en este último país de forma irregular). La huida del régimen talibán no es activa —ni demasiado factible ahora mismo—, pero la actualización de los datos en Pakistán y sobre todo el recuento que ha hecho Irán explican que el número de refugiados afganos haya subido.

El dolor de esta comunidad se ahonda debido a la falta de generosidad de Occidente, particularmente de Estados Unidos, cuyas tropas estuvieron desplegadas en el país durante dos décadas, antes de que los talibanes volvieran al poder en 2021. El mundo ha pasado página y ya no mira a Afganistán. Sigue siendo una de las grandes heridas del planeta, pero no hay interés en curarla.

WHAT. Sin voluntad política.

Es cierto que el fracaso de la paz y el estallido de nuevas guerras han hecho aumentar el número global de personas desplazadas por la violencia. La ofensiva israelí en Gaza nos ha puesto ante un momento trascendente de la historia, de indudable trasfondo ético: las artimañas que la relatora especial de la ONU Francesca Albanese describe en su informe Anatomía de un genocidio sugieren la antesala de una muerte que no vimos venir: la del derecho internacional humanitario. Sudán, décadas después del genocidio de Darfur, se ha revelado como una de las peores crisis de desplazamiento interno, de esos refugiados invisibles, que no se ven, porque no cruzan la frontera. Ucrania va a por su tercer año de una guerra a la que no se ve fin.

Todo eso es cierto. Pero también lo es que el planeta no está inundado de personas que huyen despavoridas de guerras que se multiplican y a las cuales es imposible ayudar. Es posible una acción legal y humanitaria para estar a su lado en el momento más difícil de sus vidas. El problema es que no hay voluntad política y popular para hacerlo. O solo la hay en algunos casos, como el de Ucrania.

WHEN. Tendencias y picos.

A finales de 2023 —fecha en la que se cierra el informe anual de Acnur que se acostumbra a difundir en junio—, 117,3 millones estaban desplazadas a causa de la violencia en todo el mundo. Más de la mitad de ellas, 68,3 millones, se hallaban desplazadas dentro de su propio país, es decir, no habían cruzado fronteras internacionales. La dinámica es al alza, sobre todo en cuanto a las personas desplazadas, pero no es un crecimiento irracional al que no se pueda dar respuesta. Ha habido años en los que los refugiados no han crecido tanto, pero también ha habido picos (Siria, Ucrania…). El mejor dibujo de la realidad refugiada no es un gráfico de crecimiento exponencial, sino uno de crecimiento sostenido con algunos picos.

La alerta anual de récords históricos de refugiados distorsiona esta realidad. La denuncia de las crisis humanitarias —nuevas y viejas— es urgente y necesaria, pero a veces medios y organizaciones torturan las estadísticas para que sugieran más de lo que dicen. En este último informe, por ejemplo, Acnur destaca cómo el desplazamiento forzoso se está acelerando: “Durante los últimos 25 años, la cifra media de personas obligadas a huir en un año ha sido de 14,3 millones, mientras que entre 2021 y 2023, esa media ha excedido los 27,8 millones, casi el doble que la media de los últimos 25 años”. Un cuarto de siglo sí muestra una tendencia, pero dos años —con la guerra de Ucrania de por medio—, no.

WHERE. Gaza, Sudán, Birmania, Congo…

Solo entre octubre y diciembre de 2023, la ofensiva israelí desplazó a 1,7 millones de personas dentro de la Franja de Gaza. Población que, en su mayoría —recordémoslo—, ya era refugiada. Es una cifra modesta comparada con la de otros lugares del planeta, pero las cifras absolutas, de nuevo, mienten o no dicen toda la verdad: 1,7 millones de personas es el 75% de la población gazatí. La Franja entera está bajo asedio, y algunos números no saben contarlo.

Sudán es la nueva guerra silenciada que contribuye a que el panorama global sea aún más sombrío. Seis millones de personas se han visto desplazadas, y 1,2 millones han huido a países vecinos. Es otro conflicto-palimpsesto, porque en él hay ecos del genocidio de Darfur, y porque de Sudán, antaño el país con más superficie de África, se desmembró Sudán del Sur en 2011, que también ha sufrido su particular guerra civil. Sudán es el ejemplo de guerra desatendida y de una población que cuelga del alambre.

Birmania y la República Democrática del Congo son otros dos países donde la situación empeoró en 2023. En Birmania, 1,3 millones de personas se vieron forzadas a huir en el marco de unas guerras intestinas que se superponen al éxodo rohinyá a Bangladesh a causa de la ofensiva birmana de 2017. Por cierto: como en el caso de Sudáfrica con Israel, también un Estado africano —Gambia— denunció en su momento a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. No hay más noticias de ese proceso.

El enésimo resurgimiento de la violencia en el este de la República Democrática del Congo completa el cuadro de crisis humanitarias silenciadas. Son 3,8 millones de personas desplazadas en 2023, un movimiento inscrito en una dinámica de dos décadas en la que la violencia obliga a la gente a huir una y otra vez en este rincón del mundo en el que potencias como Ruanda tienen un interés estratégico.

En todos estos lugares fracasó y fracasa la paz.

WHY. El desequilibrio de la acogida.

Las soluciones a esa crisis de refugio que a veces parece que inunde el planeta pero que en realidad puede atenderse no está en Occidente, sino en los países de ingresos medios y bajos. Ahí sí que los datos no engañan: estos países acogen el 75 por ciento de los refugiados y de las personas que necesitan protección internacional, según Acnur.

¿Cuáles son, en concreto, los cinco países que más acogen? Por este orden: Irán (3,8 millones, la mayoría de Afganistán), Turquía (3,3 millones, la mayoría de Siria), Colombia (2,9 millones de venezolanos), Alemania (2,6 millones) y Pakistán (2 millones). Solo uno de ellos, pues, es europeo. Hay un motivo claro: el primer lugar al que se huye es a pie, a través de la frontera. Pero esta lista también refleja que ni funcionan los reasentamientos a terceros países ni hay un sistema internacional de reparto justo de las personas refugiadas.

Mientras, las peticiones de asilo —sobre todo en los países occidentales— se acumulan. Son ya 6,9 millones, según Acnur. Una buena noticia es que la tasa global de protección, que Acnur usa para determinar la proporción de las peticiones de protección internacional aceptadas, ha pasado del 55% al 59%, en buena parte por las que se hacen de forma automática o casi automática atendiendo a la nacionalidad (Ucrania en Europa, Sudán en los países africanos colindantes). La mala noticia es que, tal y como denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España está a la cola en cuanto a la tasa de reconocimiento de asilo, que empeoró en cuatro puntos respecto al año anterior (12%, frente al 42% europeo).

El asilo y cualquiera de las otras formas de protección internacional siguen siendo un privilegio. Lo dicen las estadísticas que no están: las solicitudes que nunca se llegan a procesar. Las fronteras, la burocracia que hay que afrontar, los escollos y los vericuetos legales, el miedo, la desinformación. Pero esa no es una dinámica que deba reproducirse ad infinitum. Hay herramientas legales para ayudar a la gente que huye de la guerra y la violencia. Los que se saben desenvolver mejor para pedir el asilo o parten con ventaja por su posición socioeconómica no tienen por qué disfrutar de prioridad. La directiva temporal de protección automática que la Unión Europea usó para ayudar a las personas refugiadas de Ucrania es un buen ejemplo. Todas las poblaciones que huyen de la guerra merecen la misma protección.

En esta nueva charla online, el periodista Javier Sánchez conversa con el director de 5W, Agus Morales, y la editora gráfica, Anna Surinyach, sobre el nuevo número en papel de 5W: ‘Jóvenes’.

Suscríbete para recibir ahora esta revista, además de tener acceso a todo lo que publicamos en nuestra web. Jóvenes también se puede comprar por separado en nuestra tienda online y en librerías a partir del 28 de febrero.

— ¿Estás en clase?

—Sí.

—¡Tienes que irte! Los terroristas están llegando al lugar donde estáis.

Bastó con la llamada de un compañero para que Maimouna Ouedraogo abandonara la que hasta entonces había sido su escuela, en el suroeste de Burkina Faso. Ouedraogo, de 45 años, ha enseñado en centros educativos con el francés como lengua vehícular y también en centros bilingües —francés y diola—, y dice que lo que más le gusta de su trabajo es el trato con los niños. La suya es una tarea importante en un país tan joven, donde la media de edad es de solo 17 años. La profesora hace una pausa y sonríe con nostalgia cuando recuerda a sus alumnos, de los que todavía guarda fotos y vídeos en su móvil: dice que la vida del profesor es así, que va cambiando de destino cada cierto tiempo, pero aquella era la primera vez que lo hacía de forma forzada.

Tras recibir la advertencia de su compañero, la profesora se quedó temblando. Avisaron al inspector local, que invitó a los educadores a mantener la calma y seguir trabajando, pero Ouedraogo no quiso esperar. “En esas condiciones ya no podíamos enseñar”, dice. Aquel día el inspector tuvo razón y no hubo ningún incidente, pero la decisión de los profesores de abandonar la escuela los acabó salvando. “Hubo ataques en esa zona y todas las escuelas acabaron cerradas”, recuerda Ouedraogo. Ahora vive en Bobo-Dioulasso, la segunda ciudad más poblada del país, a la espera de ser reasignada a otro centro. Es una de las más de dos millones de personas desplazadas en Burkina Faso, el 8% de la población de un territorio con 22 millones de habitantes. Los ataques terroristas se concentran en el noreste, pero han desestabilizado todo el país. En la región donde está Bobo-Dioulasso, solamente durante el pasado octubre hubo cuatro ataques violentos, según la organización Armed Conflict Location and Event Data Project. El informe anual sobre terrorismo del Institute of Economics and Peace concluye que el Sahel tuvo en 2022 más muertos por terrorismo que el Sur de Asia, Oriente Medio y el Norte de África juntos. En total, el 43% de las muertes globales por terrorismo fueron en esta región, con una concentración especial en dos países: Mali y Burkina Faso.

Junto a Ouagadougou, la capital, las zonas urbanas como Bobo-Dioulasso se han convertido en el refugio de los burkineses que huyen del peligro. Llegan sin ser invitados, apenas reciben ayuda del Gobierno, y los lazos familiares y vecinales se convierten en los últimos mecanismos de supervivencia y acogida. Ouedraogo, al disponer de un sueldo fijo, pudo pedir un préstamo para ayudar a su hermano a escapar. Los sueldos de un profesor en Burkina Faso dependen de la categoría y la experiencia, pero rondan los 200.000 francos CFA mensuales (poco más de 300 euros); Maimouna Ouedraogo pidió un préstamo de 250.000 francos CFA (381 euros) que ha ido devolviendo poco a poco. Ya casi ha liquidado su deuda.

Un gran campo de algodón

La inseguridad ha generado nuevos negocios como el de Liz Aviation: esta aerolínea hace el trayecto entre la capital, Ouagadougou, y Bobo-Dioulasso. La ciudad es un pequeño oasis en una tierra cada vez más seca; la temperatura es alta, pero su vegetación es muestra de que allí hay más agua y lluvias que en la capital, que concentra el poder político e institucional. Pese a su incesante proceso de desertificación, la capital alberga el 10% de la población del país, y los burkineses siguen la tendencia que está cambiando el continente africano: el desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas. Desde el avión, la transición de una ciudad a la otra es como ver países diferentes. Los viajes cuestan 70 euros y sirven para convivir durante un rato con la clase media-alta burkinesa. A la ida, el vuelo va lleno; la vuelta es lo más parecido a ir en avión privado: la población local, mayoritariamente, sigue haciendo el trayecto en autobús.

Una vez en la ciudad, el medio de transporte preferido de los bobolais (el gentilicio de los habitantes de Bobo-Dioulasso) es la moto —la mayoría fabricadas en China—. El tráfico es abundante pero discurre apaciblemente, y las paradas en los semáforos y los peajes son una oportunidad de mercado: decenas de jóvenes se acercan para vender plátanos, mangos, cacahuetes o anacardos. En la mayoría de los casos no lo consiguen, pero se lo toman con deportividad y desean un buen camino a los viajeros. A las afueras de la ciudad, rumbo hacia el este, un cartel anuncia la amistad entre China y Burkina Faso al lado de un gran hospital en construcción.

A ambos lados de la carretera y con el paso de los kilómetros, los mercaderes son sustituidos paulatinamente por vegetación, arbustos y caminos que conducen a campos de maíz. Las infraestructuras van desapareciendo: el asfalto cede ante la arena rojiza, y los baches convierten la conducción en una ruta serpenteante. Los motoristas amortiguan los problemas estructurales con destreza y los coches encajan los golpes como pueden. En ambos casos, los vehículos se convierten en un acontecimiento: si en la ciudad son invisibles, en las zonas rurales captan todas las miradas. En Kotedougou, un pueblo rural a unos 20 kilómetros de Bobo-Dioulasso, una de las actividades económicas es la transformación del algodón en un tipo de tela tradicional llamada Faso Dan Fani que adquirió un significado político durante los años de gobierno de Thomas Sankara, el líder más popular de la historia burkinesa.

Francia convirtió Alto Volta —el nombre del territorio durante el colonialismo francés y los primeros años de independencia— en una gran plantación de algodón. De esta manera, seguía la tendencia que había marcado en otras colonias de África Occidental, centradas en la producción de cacao (Costa de Marfil), cacahuetes (Senegal) o algodón (Mali y Burkina Faso). Todas orientaban sus exportaciones hacia París y eran administradas a través de gobernadores coloniales. Tras las independencias en la década de 1960, la continuidad de esa relación se aseguró a través del franco CFA, una moneda fuerte ligada al franco francés —ahora al euro— que dificultaba cualquier intento de industrialización: las exportaciones perdían competitividad por el uso de esa moneda, que a la vez incentivaba la compra de productos en el extranjero. Al forzar a las antiguas colonias a seguir importando productos franceses, estas debían pedir prestado y pagaban la deuda resultante vendiendo lo que más a mano tenían: algodón, cacao y cacahuetes.

Los gobernadores coloniales dieron paso a presidentes con poco margen de maniobra, y en Burkina Faso las primeras dos décadas de independencia se solventaron con seis años de partido único y tres golpes de Estado militares, con regímenes que cada vez duraban menos tiempo. En 1983 llegó el cuarto golpe, liderado por un capitán de 34 años, Thomas Sankara. A diferencia de sus predecesores, Sankara libró un combate contra los privilegios de los terratenientes y los gobernantes, promovió con éxito la autosuficiencia alimentaria y eligió a mujeres como ministras en su Gobierno. También cambió el nombre del país a Burkina Faso, una mezcla de los idiomas mooré y diola que significa “el país de los hombres íntegros”, y dio ejemplo de ello bajando su sueldo y el de sus ministros. Su popularidad se disparó más allá de Burkina Faso, en parte gracias a sus apariciones públicas para criticar a la antigua metrópolis: “Francia no entiende a África, y es hora de que lo haga”, dijo en una ocasión.

Para reforzar la idea de la autosuficiencia económica, Sankara promovió el uso del Faso Dan Fani, el tejido burkinés, entre los funcionarios. Su idea principal era una industrialización basada en el desarrollo de la agricultura: de esa manera, el consumo local estimularía el empleo y generaría sinergias positivas para toda la población. La propuesta del impago de la deuda a los acreedores de los países ricos, durante una cumbre en julio de 1987, fue otro de sus mensajes más recordados: “Si soy el único en proponer esto, no estaré aquí en la próxima conferencia”, dijo, y los presidentes africanos presentes en la sala aplaudieron entre risas. Fue su última gran aparición internacional. Pese a su popularidad, Sankara terminaría concentrando buena parte del poder, igual que sus predecesores; aisló del gobierno al ala civil que le criticaba y se fue quedando solo con los militares. Uno de ellos, su mejor amigo, Blaise Compaoré, lo traicionó y apoyó su asesinato el 15 de octubre de 1987. Compaoré aceptó la tutela de Francia y el FMI, y duró 27 años en el cargo. Fue el presidente más longevo en la historia de un país que sigue exportando la mayoría de su algodón sin procesar, y que depende de las importaciones de alimentos para subsistir.

En lo estructural, han cambiado pocas cosas tras su caída, en 2014. Tras poco más de seis años de gobierno civil, en 2022 hubo dos golpes de Estado militares más. El último, el 30 de septiembre de 2022, aupó al poder a Ibrahim Traoré, un capitán de 34 años. El año que viene, Burkina Faso tendrá que pagar casi 400 millones de dólares en servicio anual de la deuda; en el último comunicado del FMI tras un nuevo préstamo, aprobado a finales de septiembre, la institución declaró que las autoridades burkinesas estaban comprometidas con un programa de austeridad presupuestaria.

“La situación actual es frustrante, pero yo resisto”

Sebazoum Tibiri tiene 19 años y habla con un hilo de voz mientras baja la mirada. A medida que avanza en sus explicaciones, su discurso gana fuerza y confianza, aunque nunca cambia el tono. Es la otra cara de la moneda. Si Maimouna Ouedraogo tuvo que dejar atrás a sus alumnos, ella se quedó dos veces sin escuela por culpa de los ataques de grupos islamistas. Entre los cambios logísticos —en su pueblo no había cursos de secundaria— y los forzados, ha estudiado en cinco centros distintos. Los ataques fueron en Dira y en Djontala, dos aldeas en el noroeste de Burkina Faso, cerca de la frontera con Mali. En ambos casos, ella tuvo la suerte de evitarlos: “Quemaron los cuadernos y los archivos. Se escondían en el bosque, dispararon”, recuerda.

Los ataques a las escuelas tienen dos objetivos: el primero, apoderarse de los suministros de comida de las cantinas; el segundo, atemorizar a los maestros. Estos son considerados, tras los soldados, como un objetivo para los islamistas: sus enseñanzas están contaminando a la juventud burkinesa. Para Sebazoum, el profesor Sanou es una figura importante: fue su maestro cuando era más pequeña, mantuvo el contacto con él cuando dejó de ser su alumna, y coincidió de nuevo con él tras el último ataque. Esa vez, para quedarse.

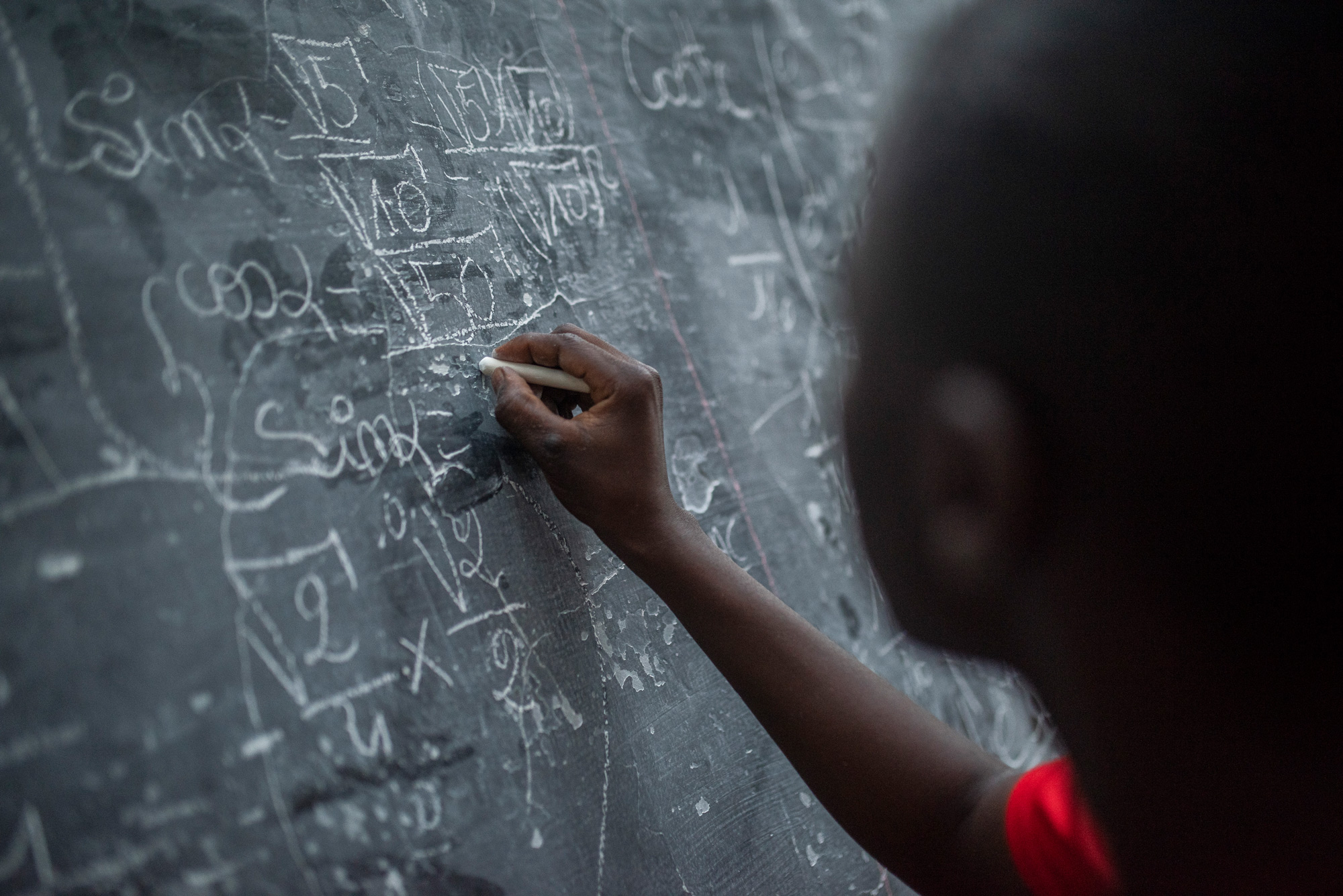

Actualmente, Sebazoum vive en Bobo-Dioulasso junto a la familia del profesor Sanou, que ha decidido acogerla. Los padres de la joven siguen viviendo en Solenzo, a 70 kilómetros de la frontera con Mali —que también se enfrenta a insurgentes islamistas en su territorio—. Ella quiere llegar a la universidad. El profesor Sanou está técnicamente en paro mientras espera a que le asignen un nuevo destino. Él también tuvo que huir de su escuela por los ataques. Mientras aguarda, sigue enseñando en el patio de su casa a sus hijas, a las de los vecinos, a quien haga falta. Durante nuestra visita sale al patio, se pone ante una pequeña pizarra y enseña a dos niñas a leer y sumar. Señala las letras con la vara de madera y las niñas recitan en voz alta. Luego cogen la tiza y escriben los resultados de las sumas. La más pequeña no comete ningún error, y el profesor Sanou me mira orgulloso: “Es muy lista”.

La casa del profesor es una gran habitación dividida por una cortina. A un lado, las camas donde duermen todos; al otro, dos sofás y dos butacas alrededor de una mesa. Hace un calor sofocante, ligeramente aliviado por un ventilador que suma su ruido al del televisor. Es el día de homenaje a las Fuerzas Armadas y todas las noticias hablan del Ejército. Hay declaraciones sobre el estado de la guerra contra los terroristas, entrevistas a vendedores callejeros que piden bendiciones para el Ejército, partes de bajas de los terroristas e información sobre los territorios en disputa. El optimismo es una voluntad: la celebración reciente del Tour du Faso, una competición de ciclismo, se ha mostrado como una prueba de la resiliencia creciente del país.

El profesor Sanou espera volver a pisar una escuela pronto. Sebazoum Tibiri forma parte de esta determinación, que ella traslada a sus estudios: “La situación actual es frustrante, pero yo resisto. Rezo para tener el valor suficiente para hacer frente a esta realidad y que los ataques terroristas no sean el motivo de mi fracaso”, dice. También anima a los demás jóvenes a seguir luchando para formarse, una puerta que para ella estuvo a punto de cerrarse en dos ocasiones. En un futuro, una vez haya acabado sus estudios, se ve en el Ejército: “Mi ambición es convertirme en soldado y combatir por el país. No tengo miedo al terrorismo: si muero, será por Burkina Faso”.

En el libro Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, el periodista burkinés Atiana Serge Oulon cuenta quiénes son los insurgentes más allá de las siglas cambiantes de los grupos, que van desde los asociados al Estado Islámico hasta el JNIM (Jama’at Nusrat al Islam wal-Muslimin, Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes), pasando por Ansaroul Islam. Según Oulon, los grupos se refuerzan mutuamente mediante el apoyo financiero y logístico transfronterizo y, en el caso de Burkina Faso, los líderes islamistas son sustituidos por otros en cuanto caen en combate. Respecto a las motivaciones de los nuevos insurgentes, Oulon subraya la económica: “El dinero actúa como un punto de atracción. En Ansaroul Islam, cada miembro recibe 150.000 francos CFA (229 euros) al mes”. El botín de los ataques se reparte de la siguiente manera: una quinta parte para el grupo y el resto “para los bandidos que han llevado a cabo la operación”. Cuando se consiguen armas en un saqueo, estas se pueden revender a otros combatientes. El kaláshnikov tiene un precio de hasta 400.000 francos (610 euros) si está en buen estado. El doble del sueldo de un maestro. En febrero de 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) publicó un informe sobre los insurgentes repartidos por los países del Sahel y Somalia, y señalaba cuál era la motivación del 25% de los entrevistados: disponer de una fuente de ingresos. El 22% se unieron para seguir a un familiar o a un amigo, y la motivación religiosa se encontraba en tercer lugar con un 17% de las respuestas.

Un país entregado a su Ejército

“Lo vimos todo con nuestros ojos. Los atacantes degollaban a los hombres, no tenían piedad de nadie”. Mariam, de 74 años, perdió a su marido. Fatimata, de 68 años, sufrió el mismo destino. Son viudas y llegaron al pueblo de Kotedougou hace dos años, después de un trayecto de más de 500 kilómetros. Viven en una casa cerca del camino de arena que hay junto a la carretera que lleva hacia Bobo-Dioulasso. Escaparon de Boulsa, más allá de Ouagadougou, a pie, y caminaron 80 kilómetros hasta la ciudad de Kaya, al noroeste. Sus maridos eran dozos, cazadores tradicionales que, junto a los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), han reforzado al Ejército burkinés en su lucha contra los grupos islamistas. Junto a ellas hay otras cuatro mujeres. La más joven, Salimata, tiene 27 años y lleva a su hijo en brazos. Mariam y Fatimata hablan y responden a la mayoría de nuestras preguntas; el resto escucha. Las dos mujeres más veteranas son viudas, y las demás no saben si lo son: sus maridos quedaron atrás y no saben nada de ellos desde hace dos años. Bureima Zabré, de 41 años, es el único hijo de Mariam que sobrevivió a los ataques.

“Llegamos aquí sin nada, y hemos sobrevivido gracias a la gente de buena voluntad. De noche dormíamos en los arbustos”, recuerda Mariam. Tras llegar a Kaya, negociaron para entrar en un vehículo con el que poder llegar hasta Kotedougou. Atrás quedaron sus cultivos: “Hemos pedido un poco de tierra para poder cultivar, pero con eso no basta. Dependemos de la ayuda de los vecinos para poder comer. Sin ayuda, no comemos”, dice Mariam. Las viudas no han recibido ningún tipo de compensación del Gobierno por la muerte de sus maridos. Ante la pregunta de si le gustaría que su hijo fuera a luchar para el Ejército, Salimata responde convencida: “Los combatientes son hijos de alguien, y luchan por la vida de todos. No podemos impedir que nuestros hijos quieran convertirse en soldados. Si fuera necesario, deberíamos entregarlos”.

Bureima, el único hombre en casa, trabaja algunos días en el sector informal, y de esa manera pueden pagar el alquiler de 30.000 francos CFA mensuales (45 euros). Su único deseo, dice Mariam, es recuperar su hogar perdido: “En nuestro pueblo tenemos casa y tierras, podríamos volver y empezaríamos a cultivar de nuevo”. Por eso, añade, rezan para que el Ejército gane a los terroristas y la paz vuelva al país: “Aunque hayamos perdido a nuestra gente, rezamos para que los otros puedan vivir”.

De vuelta en Bobo-Dioulasso, un jeep lleno de militares centra las miradas y elogios de los ciudadanos. Suenan los cláxones y la gente aplaude a su paso. Un poco más tarde, un convoy militar genera la misma reacción: en la parte trasera de uno de los vehículos va un soldado sujetando una ametralladora y una cinta llena de municiones.

Tras décadas de injerencia francesa, los militares de Burkina Faso son el elemento más visible de un Estado ausente a la hora de ofrecer servicios básicos.

Hace tiempo lanzamos un mensaje: entender el mundo es difícil, pero vale la pena intentarlo. Si no creyéramos —y sobre todo, tú, lector, no creyeras— en la certeza de esta consigna, Revista 5W no seguiría contando historias casi nueve años después de su nacimiento.

Una de las señas de identidad de 5W son las crónicas de largo aliento que ponen el foco en pequeñas historias para explicar grandes temas de nuestro tiempo. En la búsqueda incansable de nuevos enfoques, voces y miradas, la fotografía se revela, una vez más, como un lenguaje excepcional para relatar estas realidades.

En este 2023 los conflictos internacionales han dominado el panorama informativo: desde la brutal ofensiva israelí en Gaza, a una guerra en Ucrania que va camino de cumplir dos años. Pero este año también hemos dedicado tiempo, esfuerzo y rigor a otras historias para tratar de explicar el mundo en su complejidad: refugiados que intentan entrar en Europa por los gélidos bosques del norte del continente, la desertificación de regiones enteras que explican el boom del aguacate en Chile, la implacable guerra que hunde en el abismo a la población birmana o las miles de personas migrantes que desaparecen cada año en el mar.

Esta es una selección de cinco crónicas visuales que hemos publicado en los últimos doce meses. Son historias que intentan alejarse del ruido, de la desinformación, para tratar de relatar un mundo difícil, pero que merece la pena ser contado. Si eres una persona que está incómoda en el no saber, suscríbete a 5W.

Los refugiados que no importan

¿El origen de las personas migrantes determina su acogida? En Polonia, la invasión rusa de Ucrania activó un sistema que en las últimas décadas ha destacado justamente por sus políticas antiinmigración. El país abrió sus puertas nada más estallar la guerra y desde entonces casi 9 millones de personas han cruzado la frontera. De ellas, más de 1,5 millones viven en Polonia. Un poco más al norte, en cambio, miles de refugiados venidos de Oriente Medio y África siguen esperando su oportunidad en las entrañas del bosque de Bialowieza.

Este bosque —o la ‘jungla’, como muchos la llaman— se ha convertido en una cárcel para las personas refugiadas que cruzan de Bielorrusia a Polonia. Decenas de militares vigilan la zona y de los árboles cuelgan cámaras de seguridad. La única ayuda proviene de grupos de voluntarios que actúan de manera clandestina a riesgo de ser criminalizados. La fotoperiodista polaca Hanna Jarzabek tuvo la oportunidad de adentrarse con varios de ellos y documentar lo que ocurre en el bosque.

Ucrania, crónica en imágenes de un año de guerra

La guerra en Ucrania sigue. Se calcula que, un año después de que Putin lanzara su ‘operación especial’ el 24 de febrero de 2022, cerca de 300.000 personas habían muerto o resultado heridas y más de 8 millones habían huido del país. Fuera de las fronteras ucranianas, la guerra ha disparado la tensión global y ha impulsado múltiples crisis, desde la energética a la alimentaria.

El fotoperiodista Diego Herrera pasó en territorio ucraniano buena parte del primer año de conflicto para cubrir las consecuencias de una guerra que tuvo su preludio en la región del Donbás. Su trabajo fotográfico documenta el impacto del conflicto de Kiev a Zaporiyia, de Bucha a Bakhmut, de Chernigov a Toretsk, entre muchas otras localidades.

Birmania, la guerra en los márgenes

Unos dos millones de desplazados, bombardeos contra pueblos y aldeas, combates de norte a sur del país. Gobernada por una junta militar desde hace más de dos años, Birmania (Myanmar) está envuelta en una espiral de violencia que no cesa. El régimen militar llegó al poder en un golpe de Estado en febrero de 2021 que hizo descarrilar la frágil democracia birmana, expulsó del poder a la premio Nobel de la Paz Aung san Suu Kyi —que permanece encarcelada hasta hoy— y desató protestas que fueron brutalmente reprimidas.

La represión llevó a la formación de movimientos de resistencia locales que combaten en numerosos puntos del país contra las todopoderosas Fuerzas Armadas. Desde enero de 2022, el fotoperiodista ítalo-británico Siegfried Modola ha logrado cubrir de forma clandestina la lucha de la resistencia en el estado de Kayah, en el este del país y fronterizo con Tailandia.

Detrás del aguacate hay un paisaje seco

Son el estandarte de lo healthy. Del aguacate o la palta —como se conoce en algunos países de América Latina— se dice que es una mina nutricional: rico en minerales, antioxidantes y vitaminas, se ha convertido en el producto estrella de medio mundo. Pero detrás de su éxito se esconde una realidad menos atractiva. El cultivo de aguacates es uno de los responsables de la sequía extrema que sufre Chile, el cuarto mayor exportador mundial de estos frutos.

La región de Petorca es el epicentro de la lucha por el agua en Chile. Hasta hace unas décadas, ríos y lagos bañaban esta zona en el centro del país y la vegetación cubría sus cerros y valles. El cambio es drástico: aquel paisaje solo perdura en la memoria de los agricultores que aún no han huido. El fotoperiodista italiano Karl Mancini ha dedicado los últimos años a documentar el coste humano y el impacto medioambiental de los cultivos de aguacates en Chile.

Mar de luto

“Cuando recibas una llamada perdida de un número español da gracias a Dios, querrá decir que he llegado”. Con este mensaje, Maimouna, una senegalesa de 27 años, se despedía de su hermano Bakary. Dos meses después, cuando la fotoperiodista Anna Surinyach conoció en Senegal al propio Bakary y a su madre, Kalo Kebe, seguían sin haber recibido esa llamada. No sabían nada de ella. Como Maimouna, al menos 32.000 personas han perdido la vida intentando alcanzar suelo europeo a través del mar desde 2014. Eso supone una media de nueve personas al día. Son cifras de guerra.

¿Dónde están los cadáveres? ¿Qué pasa con las familias que no pueden hacer el duelo? ¿Por qué no hay un protocolo para buscar a las personas desaparecidas e identificar a los muertos? Surinyach intenta responder estas preguntas a través del proyecto Mar de luto, un trabajo fotográfico construido sobre una paradoja: si ni siquiera importan los vivos, ¿cómo van a importar los muertos?

En esta nueva charla, Javier Sánchez ha hablado con la periodista Ethel Bonet, en Líbano, para charlar sobre el papel de la milicia chií libanesa Hezbolá en el conflicto palestino-israelí y su respuesta a la ofensiva en Gaza.

Una semana más, Agus Morales charla con Mikel Ayestaran para explicar, desde Jerusalén, las últimas noticias del conflicto palestino-israelí y la situación en Gaza. Los muertos por los bombardeos israelíes contra la Franja superan los 9.000, entre ellos más de 3.000 niños y niñas, mientras Israel prosigue su avance terrestre en el norte de ese territorio. Las tropas israelíes ya han rodeado la Ciudad de Gaza y combaten cuerpo a cuerpo con Hamás.

El reportero repasa cuestiones como la situación en una Franja totalmente asediada, qué papel puede jugar Hizbolá en el conflicto o cómo se viven los bombardeos contra civiles gazatíes en un Israel que llora a los 1.400 muertos que dejó el ataque de Hamás del 7 de octubre.

El paso fronterizo de Rafah, en Egipto, es la única ruta para que la ayuda entre en Gaza desde fuera de Israel, y también la única salida para sus habitantes que no conduce a territorio israelí. Hasta allí han llegado miles de palestinos buscando refugio e intentando escapar a un territorio seguro.

En esta nueva charla, Javier Sánchez entrevista a la periodista Nuria Tesón para hablar, desde El Cairo, sobre la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.