¿Por qué unas personas merecen compasión y otras indiferencia? ¿Por qué unas reciben ayuda y otras desprecio? ¿Por qué unas se ven amparadas por la ley y otras perjudicadas? Las guerras son una manifestación cruel del doble rasero. La reacción desigual ante el dolor ajeno forma parte de un sistema en el que el asilo, ese instrumento legal que debe proteger a las personas refugiadas, ya no es un derecho, sino un privilegio.

La guerra de Ucrania demostró que es posible dar refugio y asistir a millones de personas sin que los servicios públicos se derrumben y sin que se desaten las alarmas. ¿Por qué no se hizo lo mismo con otros conflictos como Afganistán, donde los países de la OTAN tuvieron tropas desplegadas? ¿Por qué unas víctimas importan menos que otras? El reportero Agus Morales se hizo esas preguntas cubriendo ambos países y se propuso buscar respuestas a través de la reflexión y la crónica periodística. El resultado es este libro que no solo sirve para pensar en el racismo, el supremacismo cultural, la islamofobia, la geopolítica o el clasismo, sino también para tocarlos y sentirlos.

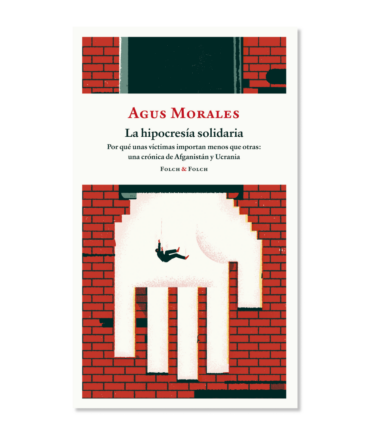

Ocho años después del lanzamiento de No somos refugiados, radiografía global en forma de crónica de las personas sin refugio, llega La hipocresía solidaria, con el mismo espíritu pero señalando al sistema de protección internacional.

Te presentamos el arranque del nuevo libro de Morales, publicado en castellano y catalán por la editorial Folch & Folch. Puedes comprarlo en librerías o, si quieres hacerlo a través de 5W, en nuestra tienda online.

Antes de empezar: El mercado del dolor

La ayuda humanitaria que va a Ucrania no va a Afganistán. La que va a Afganistán no va a Yemen. La que va a Yemen no va a Sudán del Sur. La que va a Sudán del Sur no va a Nicaragua. La que va a Nicaragua no va a República Centroafricana. La que va a República Centroafricana no va a Sudán. La que va a Sudán no va a Etiopía. La que va a Etiopía no va a Bangladesh. La que va a Bangladesh no va a Mozambique. La que va a Mozambique no va a Somalia. La que va a Somalia no va a Pakistán, La que va a Pakistán no va a Timor Oriental. La que va a Timor Oriental no va a Irak. La que va a Irak no va a Haití.

Siempre hay una crisis desatendida, un escalón por debajo, una discriminación invisible. El sistema de ayuda humanitaria corre el peligro de convertirse en un mercado de la muerte, una plaza donde se decide qué poblaciones deben sostenerse y cuáles deben caer. La atención mediática a los conflictos, que está imbricada en este sistema, funciona de forma similar.

La historia de una joven asesinada por Hamás llena más páginas en los diarios norteamericanos que la destrucción total de un hospital —o incluso un pueblo entero— por parte del Ejército israelí en Gaza. Pero hay desequilibrios incluso más sutiles que plantean preguntas difíciles —y connaturales— al sistema económico y al juego geopolítico. Las miles de personas que abandonaron el enclave de Nagorno Karabaj ante la ofensiva total de Azerbaiyán no tuvieron el mismo eco que los primeros asesinatos en Gaza. La ocupación israelí de los territorios palestinos importa más —incluso en España— que la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. La causa palestina es más capaz de generar indignación que la causa rohinyá, una comunidad que para evitar su exterminio huyó de Birmania para refugiarse en Bangladesh. Tanto Birmania como Israel fueron denunciadas por Estados africanos ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, pero solo conocemos el caso israelí.

La cadena es infinita, pero ese no debe ser un argumento para abonarse a la desidia. Es lo que me digo cada día para seguir haciendo lo que hago: para intentar iluminar, aunque sea con una pequeña linterna, esa escalera de innumerables peldaños —desigualdades, discriminaciones— que es el mundo de hoy. Para subirme a los lomos de la trampa relativista del whataboutism —¿y qué pasa con esto otro?— y aplastarla con una descripción exhaustiva de las condiciones materiales que permiten la reproducción del mal. Hay que hacerlo sin miedo a las contradicciones, porque la mirada a otras guerras, a otros colectivos o a otras opresiones no solo no resta fuerza a las denuncias concretas, sino que contribuye a relacionarlas, a ordenar las emociones y las ideas, a representar mejor este mundo fragmentado.

Solo si se describen bien los problemas se pueden buscar soluciones.

*

Este libro expone el agravio comparativo para superarlo. Se fija en la guerra de Ucrania y la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, territorios invadidos por Rusia y por Estados Unidos en los que millones necesitaron y necesitan auxilio. Ya tenemos la suficiente perspectiva para constatar que Occidente ha salido al rescate de la población ucraniana y ha abandonado a la afgana. El reto era explicar ese doble rasero de forma clínica, desmenuzándolo paso a paso, pero sobre todo narrándolo. Que la solidaridad se palpe, se huela, incluso se saboree. Que la indignación se sienta, se trague y luego se escupa. Para equilibrar razón y pasión he experimentado con una nueva forma: a cada crónica —de las fronteras, de hospitales, de medios de transporte— le sigue, a modo de coda, un ensayo con título en cursiva que profundiza en los temas que la acción sugiere: que juega a mostrar, literalmente, lo que hay detrás de las palabras de la crónica. Es la cara B de mis coberturas periodísticas: lo que pienso cuando vuelvo, en este caso, de Ucrania o de Afganistán, y pocas veces comparto, al menos con ese nivel de elaboración.

Ha llegado el momento de llegar hasta el fondo.

*

—Soy del este de Ucrania. Tengo experiencia de la primera guerra, de 2014. Mi hijo se vio afectado, tenía problemas de salud mental, no recibía toda la ayuda que necesitaba… Ojalá estuviera aquí para hablar contigo.

Larissa Chernyshora, de 65 años, ha huido de la guerra y se ha refugiado en una guardería de Kropivinitski, en el centro de Ucrania, que acoge a decenas de personas. Es septiembre de 2022. Enfundada en una sudadera y con un pañuelo al cuello y el pelo corto, Larissa tiene ganas de hablar y contarme su historia y la de su hijo, pero en ese momento él no está en la guardería. Ambos son de Severodonetsk, en la provincia de Lugansk (parte del Donbás), y han llegado hace poco. Le digo lo que se suele decir: que me gustaría volver a verla algún día y conocer a su hijo.

Más de un año después, cumplo con mi palabra. Llego a Kropivinitski y pregunto por ella. Sigue en la misma guardería. La misma Larissa con su mismo pelo corto, pero rejuvenecida: luce con elegancia un vestido verde a cuadros, lleva zapatitos, maquillaje, un anillo. La confianza se ha dibujado en su rostro. Tupidas alfombras con hojas estampadas cubren el suelo de la sala de juegos en la que charlamos. La habitación, amplia, está repleta de macetas con flores, una televisión, muñecas en las estanterías, cortinas, sillas, mariposas de papel colgando del techo. Como el ambiente es relajado y ya nos conocemos, me atrevo a preguntarle para romper el hielo si no soy un poco pesado pidiéndole una entrevista otra vez.

—Es importante que compartamos nuestra historia —dice sin dejar de sonreír—. Con esta conversación, comparto con el mundo mis sentimientos, por eso es importante para mí.

Ahora que está relajada, lo puede contar todo mucho mejor. Su hijo, un ingeniero que hasta aquel momento no había tenido ningún problema de salud mental, se vio muy afectado psicológicamente con la guerra del Donbás en 2014, y había recibido tratamiento y medicación. Poco a poco había ido mejorando, pero la invasión rusa de 2022 era algo para lo que nadie estaba preparado. Y menos aún él.

—Recuerdo que fui a trabajar y nada más llegar mi jefe me dijo: “Kiev ha sido atacada”. Luego oímos explosiones en la ciudad. Todo retumbaba. Y me preocupé enseguida por mi hijo, sabía que sufriría con eso. ¿Cómo va a reaccionar? Me dijeron que podía irme, cogí mis cosas, no había electricidad, al principio no había mucha información, no nos lo podíamos creer, los móviles dejaron de funcionar porque no teníamos batería, y nos quedamos desconectados del mundo.

Se refugiaron en el pasillo de su piso, estuvieron dos semanas sin salir. Lograron huir y llegar a Dnipro, más al oeste. Y al final se asentaron en Kropivinitski. Pero el trayecto fue duro para su hijo Nikita, de 36 años.

—Reaccionó mal a las explosiones. Veía rifles, tenía miedo a ser asesinado, tenía miedo a las armas. Para ir a Dnipro pasamos por muchos puestos de seguridad. Cuando nos parábamos en uno y veía al Ejército, se echaba a temblar, no se podía mover, no podía ni contestar a los soldados, y yo les tenía que explicar la situación. Ahora está mucho mejor. Antes no comía ni quería salir. Por la noche gritaba y tenía que reconfortarlo.

Cayó otra vez al abismo Nikita. El estrés postraumático se sumaba a sus problemas de salud mental. Pero recibió de nuevo ayuda y ahora se siente mejor.

—Habla más, se comunica mejor, socializa más… Ya no tiene tanto miedo, incluso maneja mejor la situación cuando hay alarmas antiaéreas. Su reacción a las explosiones es más adecuada que antes. A veces hay drones que nos sobrevuelan, que suenan como motos, y cuando los oye, reacciona mejor.

Larissa recita el nombre de diferentes organizaciones que pasan o han pasado por este refugio: Acted, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ucraniana Right to Protection, Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones locales y nacionales… Se siente arropada y se acuerda, sobre todo, de una psicóloga que en Dnipro le dio consejos para que, en pleno desplazamiento, en plena huida, la salud de Nikita mejorara.

—Estamos en el foco de atención humanitaria. Hay muchos psicólogos. El apoyo de las organizaciones humanitarias nos ayuda a gestionar el estrés, cada día hay cosas que hacer. Hacemos hasta arte terapéutico. Llegamos aquí con ganas de gritar a todo el mundo nuestro dolor: hemos perdido nuestro destino, nuestro futuro, nuestra casa, nuestra ciudad. Ahora intentamos seguir viviendo, mirar adelante, mirar lo que pasa alrededor. Estamos agradecidos por el apoyo de las organizaciones internacionales. Gracias a esa ayuda, siento que no estoy sola en el mundo.

Me gustaría que ninguna de las víctimas de la violencia en el mundo se sintiera sola. Por eso escribo este libro.

Agus Morales (El Prat de Llobregat, 1983) es escritor y director de 5W. Ganó el Premio Ortega y Gasset en 2019 y el Premio de Periodismo en español sobre África Saliou Traoré en 2022. Es autor de No somos refugiados, libro recomendado por el Festival Gabo 2017 que se tradujo al inglés, catalán, italiano y polaco. También ha publicado una crónica sobre la pandemia, Cuando todo se derrumba (2021), y la novela Ya no somos amigos (2022). Fue corresponsal para la Agencia Efe en la India y en Pakistán y trabajó tres años para Médicos Sin Fronteras dando vueltas por África y Oriente Medio. Es licenciado en Periodismo y doctor en Lengua y Literatura —con una tesis sobre Rabindranath Tagore— por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde actualmente colabora como profesor asociado. En 2015 fundó 5W. Siempre navegando entre la literatura y el periodismo, ha escrito sobre la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, el éxodo ucraniano, la cultura india y la experiencia refugiada. Ha colaborado con medios como The New York Times, The Washington Post y la revista Gatopardo, así como con TV3, RNE, Catalunya Ràdio, Rac-1, La Sexta y la Cadena SER. Formó parte de los equipos que ganaron el Premio Montserrat Roig de Periodismo Social en 2020 y el Premio Montserrat Roig en 2023 a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social.