“Pásele güerita, qué le damos, qué va a llevar”. “Güera/o” es una palabra que no se usa en todos los países, pero que en el mío, México, se emplea para referirse a las personas de piel blanca o que son rubias. La única excepción es una costumbre que tienen los vendedores de los mercados, quienes llaman güerita a cualquier mujer, sin importar si esta tiene look de Barbie rubia platinada o si tiene la piel del color del chocolate. Supongo que esto debe de tener su origen en algún intento de adulación, porque durante siglos, y aún ahora, las personas de piel clara son identificadas como las personas con poder, las jefas, las patronas; así que en los mercados de México, si eres parte de la clientela, siempre eres “güerita”.

Salvo esta extraña salvedad, el Pantone mexicano, al igual que el de otros países de América Latina, cuenta con algunos recursos para marcar nuestras diferencias de color, siempre tomando como punto de partida la piel clara, a la que llamamos “blanca”; la persona que la posee es güera, aunque güera también es la que tiene el pelo rubio, teñido o no. Y de blanco para arriba —o para abajo, según se vea—, la gente se va describiendo a sí misma acomodando matices: una puede ser sonrosada, trigueña, castaña o apiñonada. La palabra “moreno” suele amortiguarse con la palabra “claro”. La piel oscura cuesta más trabajo, así que se describe en diminutivo: el niño recién nacido es “morenito”, alguna más es “prietita”, y solo la persona de piel muy oscura es “mulata”. En algunos ámbitos, especialmente donde se es, o se aspira a ser, de una clase socioeconómica o sociocultural media o alta, pocas personas se identifican a sí mismas como “moreno” o “negro”. Eso sí; en las bromas y en los insultos, la palabra “negro” abunda.

Yo crecí en una familia de clase media trabajadora del México de los años setenta, así que era güerita en los mercados, blanca en la escuela —un colegio de monjas con muchas niñas de familias españolas— y castaña en la peluquería. En realidad no soy ni blanca ni güera: tengo el cabello marrón oscuro y la piel del color del café con leche. Pero en el imaginario social de mi infancia y juventud, yo era una chica mexicana blanca, de escuela privada, de nombre extranjero, que además hablaba inglés.

Para sacarle provecho a las dos últimas, en 2004 agarré mis cosas y me fui a vivir a Estados Unidos. Llegué a Los Ángeles, y no había pasado ni un año, cuando me di cuenta de que lo que yo era, no lo era tanto, y que además era otras cosas que yo no sabía que era. Aunque lo dijera mi pasaporte mexicano —en esa época en los pasaportes se explicitaba el color de piel—, no era blanca, porque allí “white” se usa para referirse al anglosajón estadounidense. No era güera, porque eso equivale a blonde, y nunca me ha dado por teñirme de rubia. Dejé de tener nombre extranjero —aunque en Starbucks siguieron escribiéndolo mal—, y lo que creí que era un buen nivel de inglés, me dio dolores de cabeza, porque una cosa es entender las películas sin subtítulos y otra escribir sobre el presupuesto de egresos de California. Pero lo que más me impresionó es que ser mexicana se volvió lo de menos, porque al llegar a Estados Unidos, me convertí en brown, y en “latina”: Brown, immigrant, latina, who writes in Spanish and speaks English with a funny heavy accent.

Yup, that was me.

***

En el proceso de asumir mi nueva identidad, la etiqueta que más trabajo me costó descifrar fue la de “latina”. En términos estrictos, latino es cualquier persona, mayoritariamente de los pueblos de Europa y América, que habla lenguas derivadas del latín. Latinos somos entonces los españoles, los italianos, los franceses, y claro, los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los peruanos. Y como somos tantos, a alguien se le ocurrió que sería bueno agrupar a los latinos de América y llamarnos latinoamericanos. Hasta ahí todo más o menos claro. El problema viene cuando la etiqueta entra en acción.

En la vida cotidiana en Estados Unidos, “latino” se usa para referirse a cualquier persona originaria de un país latinoamericano. Se le quita, claro, la parte de “americano”, porque para quienes viven en ese país, americanos son solo ellos (Bolívar se revuelca en su tumba). “Latino” también se usa como sinónimo de “brown”: eres moreno, eres latino. Y se confunde con “hispano”, que define a los originarios de países que tienen el español como lengua oficial: todos los hispanos son latinos, pero no todos los latinos son hispanos. En los formularios oficiales, ambas categorías entran en el rubro de “grupo étnico”.

Con respecto al rubro “raza”, los mismos formularios ofrecen cuatro opciones: blanco, negro, asiático o nativo americano, esta última para referirse a los pueblos originarios del continente. Qué barbaridad, ahí vamos otra vez. Porque blanca no soy, pero tampoco negra ni lo demás. Si de colores se trata, lo que mejor me acomoda es brown. Pero brown se usa como sinónimo de latino, que es una categoría étnica. Cuando planteé mi duda a la gente del Censo en 2010, me sugirieron poner “Race: white. Ethnicity: latina”. Pero oiga: es que en este país, yo ni en el mercado soy white.

Si lo anterior no es suficiente para enredarle a uno la identidad, déjeme contarle lo que pasó cuando, después de 17 años en Estados Unidos, decidí venir a vivir a España. Lo primero es que, cuando saben de dónde vengo, me preguntan qué opino de la política americana. Yo podría responder: ¿la política de cuál de los 35 países de América?, pero no lo hago porque ya sé qué quieren decir: americanos son los estadounidenses (Bolívar se vuelve a revolcar). ¿Que no dicen que ellos, los españoles, “conquistaron” América, es decir, a los americanos? ¿Creerán que Hernán Cortés llegó a Manhattan? Lo mejor viene ahora: si “americanos” son los estadounidenses, ¿qué somos nosotros? La respuesta: latinos. En España, los españoles, que son los latinos originales que nos impusieron una lengua latina, usan la palabra “latino” para referirse a nosotros, a los inmigrantes mexicanos, ecuatorianos o peruanos. ¿Los españoles? Ellos son europeos blancos.

El asunto es que a estos europeos que hablan español, y que en muchos casos no son rubios ni tienen ojos claros, cuando lleguen a Estados Unidos les acomodarán las etiquetas immigrant, latino, y en algunos casos brown. Aunque hayan nacido en Europa. Aunque dominen el inglés. ¿Imaginan qué confusión?

Bienvenidos a mi mundo.

***

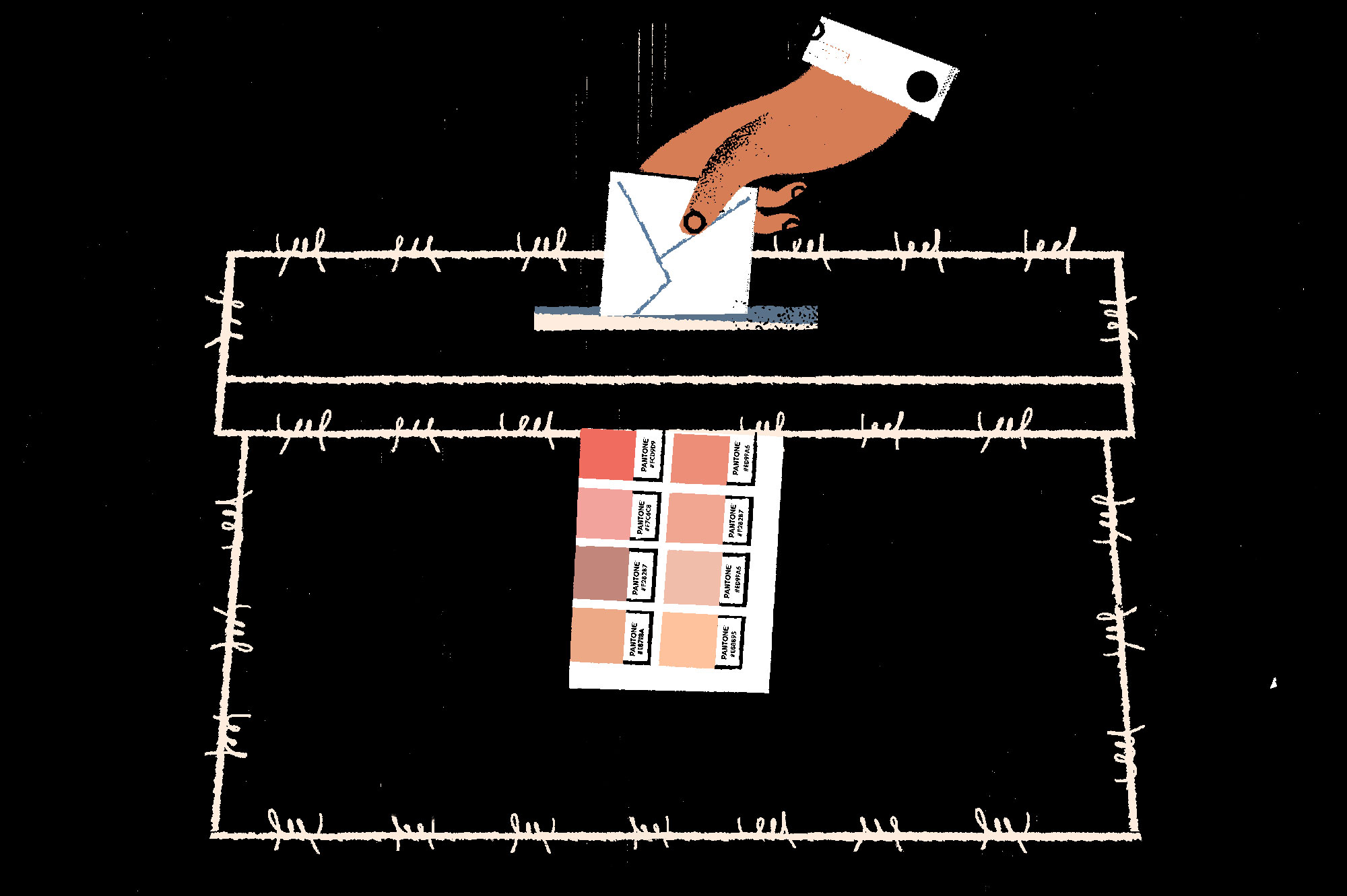

Sin importar de qué lado del Atlántico se manifiesten, el nacionalismo y el supremacismo blanco suelen utilizar la paleta de colores como principal argumento para extender sus ideas: dime qué tan oscura es tu piel y te diré qué tan malo eres para el país y para la sociedad. Lo mismo en México cuando se trata de indígenas oaxaqueños que de inmigrantes hondureños o haitianos; en Estados Unidos cuando se habla de mexicanos, centroamericanos o afroamericanos; y en España, cuando el asunto tiene que ver con subsaharianos, “moros” o gitanos, las actitudes cotidianas nos van lanzando a la cara un recordatorio del racismo latente o explícito, vivo, constante, lleno de etiquetas, que se vive en los países que se jactan de ser las democracias del mundo.

Escribo estas líneas desde Barcelona, a unas horas de finalizada una campaña electoral en España durante la cual el último gran tema mediático fue un insulto racista a un futbolista negro, al que llamaron “mono”. Tras la jornada de votación, la derecha y la extrema derecha han tenido un avance importante por todo el país, tanto en su porcentaje de representantes como en el número de territorios que ocupan. Muchos miembros de estos partidos aluden tácita o explícitamente a la piel blanca y la ascendencia europea como parte de su plataforma de valores.

Y ahí viene la complicación otra vez: ¿Cómo les explicamos que hay latinoamericanos blancos, alemanes de piel morena, europeos musulmanes, latinos que no son hispanos y tampoco americanos, o arios no nacionalistas, si a veces nos cuesta reconocer a los otros, y reconocernos, como latinoamericanos negros, como estadounidenses que hablan español, como latinoeuropeos, como españoles no blancos, como americanos no estadounidenses, como indígenas americanos? ¿Cómo desgranar la diversidad para reivindicarla, si a nosotros mismos nos cuesta tanto trabajo saber —o aceptar— lo que somos?