Con la colaboración y el apoyo en las traducciones de Alaa al Khatib

Mohamed Khaled Krayem, Ayham Jahmani y Hosni Diab tenían miedo a la libertad en las primeras horas de la madrugada del 8 de diciembre de 2024, fecha en la que cayó, tras más de medio siglo, la dinastía Asad en Siria.

Desde sus celdas, Mohamed —los dientes partidos, el oído izquierdo reventado—, Ayham —el brazo izquierdo lesionado por una bala, los genitales quemados— y Hosni —el cuerpo consumido por la enfermedad— oyeron un rumor lejano que no encajaba en la rutina de Sednaya, la prisión militar que el régimen sirio había convertido en su particular campo de exterminio durante la guerra civil. Mohamed, Ayham y Hosni llevaban ya el tiempo suficiente en aquel matadero como para saber que cualquier desviación de la norma, sobre todo por la noche, solo podía obedecer al comienzo de una tortura, una ejecución o una humillación que aún no habían podido imaginar. Cuando el ruido se acercaba más y más y más —gritos, golpes metálicos, carreras—, Mohamed, Ayham y Hosni pensaron que quizá se estaba organizando un motín, pero el pesimismo pronto se impuso en sus mentes: seguro que saldría mal, o seguro que era una trampa retorcida del régimen para castigarlos aún más.

En la celda 7 de un ala de la primera planta, atenazados por el miedo, Mohamed y sus compañeros se taparon bajo una manta. No querían que los grabara la cámara que los apuntaba día y noche.

—¡No os mováis! —se decían unos a otros.

Hubo un hombre que no hizo caso, porque oía a lo lejos gritos que quería repetir. Se llamaba Mehdi.

—Allahu akbar! [¡Alá es grande!] —gritó Mehdi de pie, con la cabeza entre los barrotes.

Pero qué haces, nos van a matar a todos, te has vuelto loco. Sus compañeros lo agarraron y lo intentaron meter en la parte trasera de la celda, donde había una letrina separada por un muro. Mehdi se revolvió, los golpeó, pidió que lo soltaran, Allahu akbar!

Todos oyeron cómo se abría la puerta del largo pasillo con diez celdas. Era el habitual prólogo sonoro de las torturas. Se refugiaron en la letrina para encomendarse a Alá en los últimos minutos de sus vidas. Todos salvo Mehdi, que se quedó de pie, dando patadas a la puerta. Alguien descerrajaba tiros contra la cerradura de la celda 10, 9, 8… Mohamed pensó que era una ejecución. Hasta que un antiguo preso, conocido por todos, abrió la puerta de la celda número 7.

—¡Chavales! —gritó Mehdi al resto de prisioneros—. ¡Es Abo Kasem! ¡Salid de ahí!

Lo besaron y abrazaron, Allahu akbar, Abo Kasem había acompañado a los rebeldes en el asalto y liberación de la cárcel para reencontrarse con sus compañeros, Allahu akbar, Mohamed empezó a correr no sabía hacia dónde, Allahu akbar, salió de Sednaya la prisión en forma de aspa en lo alto de una colina en las afueras de Damasco la prisión de las torturas y las ejecuciones la prisión del exterminio, Allahu akbar, bajó el monte en medio de la noche con miedo a pisar una de las minas que el régimen había plantado para evitar fugas ahora sería un drama pisar una no por favor, Allahu akbar, ya fuera de Sednaya llegó a una mezquita donde había vecinos celebrando y rezó y vio que los vecinos organizaban traslados de presos a Damasco que es donde vivía él antes de que la pesadilla empezara, Allahu akbar, alguien le dio dinero y subió a un vehículo que lo llevó cerca de su barrio, Allahu akbar, ya amanecía y su madre Fátima estaba tendiendo la ropa y lo vio llegar flaquito desde el balcón, Allahu akbar, y Fátima tiró la ropa y las pinzas y bajó las escaleras y abrazó a su hijo Mohamed tan flaquito con los dientes partidos que había llegado a casa como un ángel sin permiso.

Siete años después de ser encarcelado, Mohamed ya era libre.

***

En otra de las celdas de la primera planta, Ayham fue el primero de sus compañeros en oír un ruido. Pensó que era una boda. O algún problema que se avecinaba.

—¡Que se follen a vuestras hermanas! —gritó uno de los carceleros.

En aquel momento, Ayham no sabía que ese insulto iba dirigido a miembros de Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo armado que lideraba la toma de Damasco y, en paralelo, abría las puertas de las cárceles del régimen para liberar a los prisioneros. Solo sabía que el ruido se acercaba. Hubo disparos. Ayham y sus compañeros tenían miedo de que los mataran. Si era un motín y se resolvía como otros en el pasado, podía convertirse en una masacre. El régimen siempre ganaba.

—¡Estamos aquí! —gritaron todos en la celda de Ayham.

Los disparos cesaron, se oyó el motor de un coche alejándose y gritos de Allahu akbar, los presos pensaron que era una trampa, sonaron golpes en las puertas, Allahu akbar, ahora sí se convencieron de que no sabían por qué pero serían liberados, Allahu akbar, los hombres armados forzaron la puerta con barras de hierro, fue un momento “feliz, extraordinario”, Allahu akbar, salieron todos corriendo —“aún temo que todo sea un sueño”—, Allahu akbar, caminó Ayham cinco kilómetros monte abajo, allí esperaban decenas de familiares y amigos, Allahu akbar, allí esperaban sus familiares para llevarlo a casa, a Daraa, la provincia donde arrancaron las primeras manifestaciones contra Asad, las manifestaciones en las que había participado y en las que su brazo izquierdo había resultado herido y que lo habían condenado, pensaba que para siempre, Allahu akbar, llegó a casa, en plena campiña del sur de Siria, para abrazar a su madre entre pétalos y disparos al aire.

Seis años y cuatro meses después de ser encarcelado, Ayham ya era libre.

***

En una de las celdas de Sednaya donde se hacinaban reclusos con tuberculosis, Hosni oyó disparos y pensó que estaba alucinando. Le preguntó a un compañero si también los oía, y le respondió que sí. Pensaron que podía ser un motín y temieron por sus vidas, porque lo más probable es que fuera abortado y luego los responsables recibieran un castigo.

Se abrió la puerta del calabozo y Hosni y sus compañeros lloraban y gritaban porque pensaban que los iban a torturar o que los iban a ejecutar, se refugiaron —como habían hecho Mohamed y sus compañeros— junto a la letrina que se escondía al fondo de la celda, pero no eran carceleros los que entraban sino jóvenes con barba y fusil.

—¿Hay alguien aquí? ¡Podéis salir!

Hosni y sus compañeros salieron, se dejaron ver, preguntaron qué estaba pasando.

—Podéis salir.

—Por Alá, no nos engañéis —dijeron los presos.

—Podéis ir a casa. Hoy cenaréis con vuestras madres.

Hosni estaba tan débil debido a su enfermedad que no podía ni levantarse. Dos compañeros lo ayudaron. Salió de la prisión y miró al cielo, Allahu akbar, los antes llamados rebeldes —ahora soldados del nuevo régimen, las paradojas del poder— le dieron una manta, Allahu akbar, se metió en un autobús, Allahu akbar, su padre ya estaba preparando la mortaja, porque pensaba que su hijo estaría muerto, pero su fotografía circuló en redes sociales como uno de los supervivientes de Sednaya, Allahu akbar, y lo encontró, débil pero vivo.

Seis años después de ser encarcelado, Hosni ya era libre.

El sistema de exterminio

Desde que en 2011 se desataron las primeras protestas en Siria al calor de las primaveras árabes, el régimen de Asad convirtió su sistema carcelario, ya represivo y orientado a eliminar adversarios, en una pieza indispensable de su maquinaria de guerra, pensada para triturar a escala industrial decenas de miles de cuerpos. Porque eso es lo único que quedaba al final del proceso: cuerpos sin alma, dignidad o vida.

En los cálculos de organizaciones sirias e internacionales se mezclan métodos, causa de las muertes, años de referencia: es difícil saber cuántas personas perdieron la vida en las cárceles sirias. La Red Siria de Derechos Humanos dice que 136.614 personas fueron detenidas de forma arbitraria durante los más de trece años de guerra civil. Murieron “a causa de tortura” en manos del régimen 15.102 personas, según la misma organización, que se basaba en información de familiares para elaborar su base de datos. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, asegura haber certificado, con documentos oficiales, la muerte por torturas o problemas de salud en las cárceles de una cifra similar, 14.625, que aumenta a toda velocidad a medida que la organización revisa más documentos. Con la caída del régimen, se abre la perspectiva de determinar con pruebas, documentos y testimonios el alcance real de una masacre cuyos contornos solo empiezan a emerger.

Los supervivientes, esas sombras que durante años fueron números destinados a la muerte y que ahora ven la luz y recuperan sus nombres, empiezan a esculpir con su palabra esa realidad histórica. Este no fue solo un sistema que se dedicaba, en el complejo marco de una guerra, a encarcelar, ejecutar y matar de hambre o enfermedades a rebeldes y desertores del Ejército. Fue un laberinto de cárceles, con centro en Sednaya, en el que se perdieron para siempre manifestantes, médicos, activistas, periodistas, trabajadores humanitarios, albañiles, taxistas, universitarios; gente ordinaria a través de la cual la dictadura enviaba un mensaje al resto de la población. Fue el lugar en el que se declaró la guerra al pueblo de Siria: la arbitrariedad de las detenciones y las ejecuciones fue esencial para extorsionar a miles de familias, sepultar al país entero en el silencio e incluso construir la mística del terror y opacidad del régimen. Fue un sistema industrial de muerte. Fue la trinchera, alejada del campo de batalla, en la cual la dictadura daba sentido a su existencia. Fue el terreno físico y psicológico en el que Asad casi gana la guerra.

El circuito que describen los supervivientes comenzaba con los arrestos, que podían darse en el domicilio, en el lugar de trabajo, en un puesto de control, en la calle, en cualquier rincón al que los tentáculos del régimen llegaran. El motivo inicial podía no ser revelado o responder a algo en principio obvio, como deserción del Ejército o pertenencia a grupos insurgentes, escenarios que a menudo conducían a la acusación de terrorismo. Pero también había otros cargos que podían desembocar en una condena, como llevar encima marihuana —Mohamed, que acabó con los dientes partidos— o suministrar información sobre las coordenadas del Ejército sirio a Israel —Ghassan, que logró esquivar Sednaya—. Tras el arresto, de inmediato eran trasladados a cárceles de los servicios secretos, que contaban con cuatro divisiones: militar —una de las más poderosas—, de las Fuerzas Aéreas —entre las más temidas—, de seguridad del Estado y de seguridad política. Todas ellas disponían de decenas de centros de detención. En esa primera fase, los presos describen traslados en espacio de semanas o meses, durante los cuales eran interrogados y torturados. Estos interrogatorios tenían una particularidad: lo que se buscaba no era extraer información, sino más bien forzar una confesión. Así se fabricaba el caso contra ellos.

Cuando la agencia de inteligencia de turno —normalmente la militar— quedaba satisfecha y los torturados firmaban su confesión con huella dactilar, eran trasladados a Sednaya. Allí los recibían a golpes —“siempre golpes”, coinciden todos— y los encerraban en un calabozo en la planta subterránea cuya construcción parecía pensada para una persona, pero en el que yacían al menos cinco o seis. Carne humana amontonada. “Lo llamábamos el puesto de ternera”, dice Musa Khobi, uno de los supervivientes.

Después de un tiempo, eran trasladados a celdas con decenas de reclusos en alguna de las alas superiores del edificio. En paralelo, su caso podía o no avanzar. Si lo hacía, los llevaban ante tribunales militares —normalmente en el barrio capitalino de Qabún— cuyos juicios duraban unos minutos y en los que no había ningún tipo de representación legal. En caso de ser condenados, volvían a Sednaya, donde la ejecución podía llegar inmediatamente o alargarse en el tiempo. Las celdas se iban reorganizando según el ritmo de las ejecuciones, que la mayoría de entrevistados cifra en decenas o cientos a la semana. Las torturas seguían para los supervivientes, sin más propósito que infligir dolor y demostrar quién era la autoridad. Esta descripción admite infinitas variantes: podía haber presos no condenados, otros con penas de tantos años que eran como una condena a muerte, otros que ni siquiera sabían cuál era su situación legal; algunos, incluso —los menos—, fueron liberados durante sucesivas amnistías que fue dictando el régimen, y cuyo carácter caprichoso —engrasado por las extorsiones que pagaban las familias— hacía devanar los sesos a los prisioneros.

Pese a las excepciones, nadie esperaba salir vivo de allí.

Los interrogatorios y la Sección Palestina

Una madre da besos al cielo, no sabe ni qué hacer de lo contenta que está, qué bonito todo, abro los brazos, gracias a Alá.

Con una sonrisa, Hasán Jahmani dice que su madre había perdido los dos ojos, pero que ya los ha recuperado. Él y su hermano Ayham habían sido detenidos por el régimen. Hace tres años, Hasán fue liberado después de que la familia pagara un soborno: fue entonces cuando su madre recuperó el primer ojo. En este diciembre frío de 2024 que ha visto la caída relámpago del régimen de Asad, la madre recuperó su segundo ojo, porque Ayham salió con vida de la prisión militar de Sednaya.

En Daraa se celebró la caída del régimen con júbilo. La piedra volcánica, seña de identidad de esta provincia del sur de Siria, da aún más severidad a un paisaje árido, seco, rural. Reaprovechada en edificios oficiales y casas bajas, la roca negra viste de forma discreta y desigual algunas de las calles de la pequeña Nawa, situada en un altiplano a las afueras de la gran ciudad de Daraa.

Sentado en el patio trasero del hogar familiar en Nawa, junto a una granja en la que las gallinas picotean el grano —no se oye nada alrededor—, Hasán recuerda los dos años en los que, sin llegar a Sednaya, estuvo perdido en ese laberinto de cárceles de la inteligencia siria que daba la bienvenida a todo aquel que era arrestado por el régimen.

—Me detuvieron en un puesto de control y me llevaron a uno de los centros de detención. Pasé allí seis horas, entre golpes e insultos. Luego me metieron en un jeep y me llevaron a Latakia [provincia costera con importante población alauí]. Durante el viaje me siguieron golpeando. Al llegar, me dejaron en una celda solitaria durante un mes. Cada día nos pegaban. Algunos días nos interrogaban con golpes. Otros días simplemente nos torturaban. Nos trataban con sectarismo por ser suníes y de Daraa, nos torturaban de forma brutal, porque ser natural de la provincia de Daraa y suní significaba que eras terrorista, aunque fueras civil.

Asad nunca perdonó a Daraa que se convirtiera en “la cuna de la revolución”. En la capital provincial y en la campiña se dejó sentir la represión del régimen. Las detenciones arbitrarias se multiplicaron y alcanzaron a la población civil, tanto a aquellos que participaron en las manifestaciones como a los sospechosos de oponerse a la dictadura. También a los que no tenían nada que ver. Casa por casa, calle por calle, la guerra del régimen no solo buscaba doblegar a sus oponentes, sino a la población suní, mayoritaria en la provincia y en el país. Asad dividía y vencía a través del dibujo de líneas sectarias. Si se escarba un poco, en Daraa y otras provincias de Siria es fácil percibir el rencor de suníes —vindicados tras esta victoria rebelde de sabor suní— no ya contra el régimen difunto, sino contra la minoría alauí, de la cual formaba parte Asad. Una herencia regada de resentimiento que será difícil de gestionar en la nueva Siria.

—Estuve un mes bajo torturas. Me sometieron a descargas eléctricas. Lo pasé muy mal, vomitaba mucho. Estuve a punto de morir. Luego me trasladaron a Damasco, a la Sección Palestina. Me metieron en un calabozo durante dos meses. Psicológicamente estaba muy mal. Me di cuenta de que empezaba a desorientarme, a no saber dónde estaba. Cuando salía del calabozo para ir al baño los guardas contaban “1, 2 y 3”, y al acabar, si no estaba ya fuera del baño, me golpeaban. Echaban la comida por debajo de la puerta, unas cuatro o cinco aceitunas. Luego me llevaron a una celda donde había unos 130 prisioneros. Fue un horror, no podía ni sentarme tranquilo, porque no había espacio. Había que hacer lo que llamábamos el tren: uno se sentaba y abría las piernas, otro se ponía delante, otro detrás, y había más presos a izquierda y derecha, ni siquiera podía moverme, porque el que estaba a mi lado decía: “Me molestas”. Comimos y dormimos en la misma postura durante seis meses. En ese tiempo murieron allí 47 personas. Muchos de los presos decían que quizá al día siguiente llegaría su turno. Muchos enfermaban y solo les daban paracetamol. Cuando alguien moría, le atábamos las manos y las piernas, golpeábamos la puertas, el oficial nos insultaba, nos preguntaba qué pasaba, le respondíamos que teníamos un muerto y nos insultaba y al final decía: “Echadlo fuera”. Abría la puerta un poco y se retiraba. Por allí sacábamos los muertos.

En el jardín donde conversamos la familia ha dispuesto una mesa con dulces árabes y fruta. Con su barbita y su chaqueta de camuflaje militar, Hasán lleva guantes sin puntas en los dedos, con los cuales se resguardará del frío al conducir la moto que le espera en la puerta de casa para ir a trabajar. Aunque Hasán no dio con sus huesos en Sednaya, aún tiene pesadillas a causa de todo lo que sufrió en los centros de detención, especialmente en la llamada Sección Palestina, temida por él y por tantos otros.

Los interrogatorios allí estaban diseñados para construir una confesión, la que fuera, que condenara al preso. Mohamed, el superviviente de los dientes partidos, recuerda que los interrogadores lo amenazaron con detener y torturar a sus padres si no admitía ser “un terrorista”. Tras aceptar que lo era, le pidieron que, en concreto, declarara formar parte de un grupo insurgente en particular, y le dieron a elegir entre dos. Dijo Mohamed que le daba igual, que cualquiera de los dos, pero le dijeron que no, que eligiera uno, y él dijo que Ansar al Tauid, un grupo armado que estuvo emparentado con Estado Islámico y con HTS, movimiento heredero de la rama de Al Qaeda en Siria que lideró la ofensiva relámpago que acabó con Asad. Así lo recuerda Mohamed: “El interrogador me dijo que no podría salir hasta confesar que era terrorista, porque así es como él recibiría una promoción”. Luego lo trasladaron a Sednaya. A Ghassan, de la provincia sureña de Quneitra —vecina de Daraa— le insistían en que admitiera haber trabajado para Israel. “El interrogador me decía que yo había contactado con una persona que había entrado en Israel, yo le decía que nunca había hecho eso, me dijo que intentaría refrescarme la memoria… empezó a darme latigazos”. A Hosni Diab, también de Quneitra, derrumbado por la tuberculosis, le pasó algo similar en la Sección Palestina, donde, como Hasán, estuvo en una celda hacinado con más de un centenar de personas. Era soldado del régimen; desertó y fue detenido. “El interrogador me engañó, me dijo que me soltarían si confesaba que pertenecía a un grupo rebelde. Me volvieron a pegar con los ojos tapados. Me arrancaron la ropa que llevaba. Al final, bajo tortura, confesé que era un rebelde armado”.

Los oficiales los presionaban para que confesaran haber matado a algún soldado sirio, atacado puntos de control del Ejército o instalaciones militares, pero todos ellos intentaban evitar esa admisión de culpa, porque sabían que significaba la pena de muerte. Una condena que, en realidad, se podía dictar igualmente.

—Teníamos un número, yo por ejemplo tenía el 105. Sentíamos pánico cuando nos llamaban para interrogarnos —recuerda Hasán en el patio trasero de su casa—. Había mujeres e hijos que también sufrían torturas. Había un niño de 11 años al que pegaban como si fuera mayor. No respetaban a nadie. Torturaban a todos por igual, no les importaba que fueran hombres, mujeres, mayores o pequeños. No eran personas humanas, sino máquinas sin sentimientos. Siempre recibíamos insultos y humillaciones, llegamos al punto de desear la muerte para acabar con nuestro sufrimiento. Incluso me quitaron una uña con alicates (…). Por no hablar de la comida. Para 130 personas nos traían un recipiente donde a cada uno solo le correspondía una o dos cucharadas de trigo molido. Cuando traían huevos en teoría tenía que haber uno para cada uno, pero siempre había pocos, así que dividíamos cada huevo en cuatro trozos (…). Nuestra ropa tenía pulgas, la gente no se atrevía a ponerse nada, el suelo estaba sucio y pedregoso. En invierno íbamos con camiseta y calzoncillos, estaba prohibido taparse con una manta, y a pesar del frío había dos grandes ventiladores en marcha que apagaban cuando llegaba el verano. Había gente con enfermedades crónicas que moría.

***

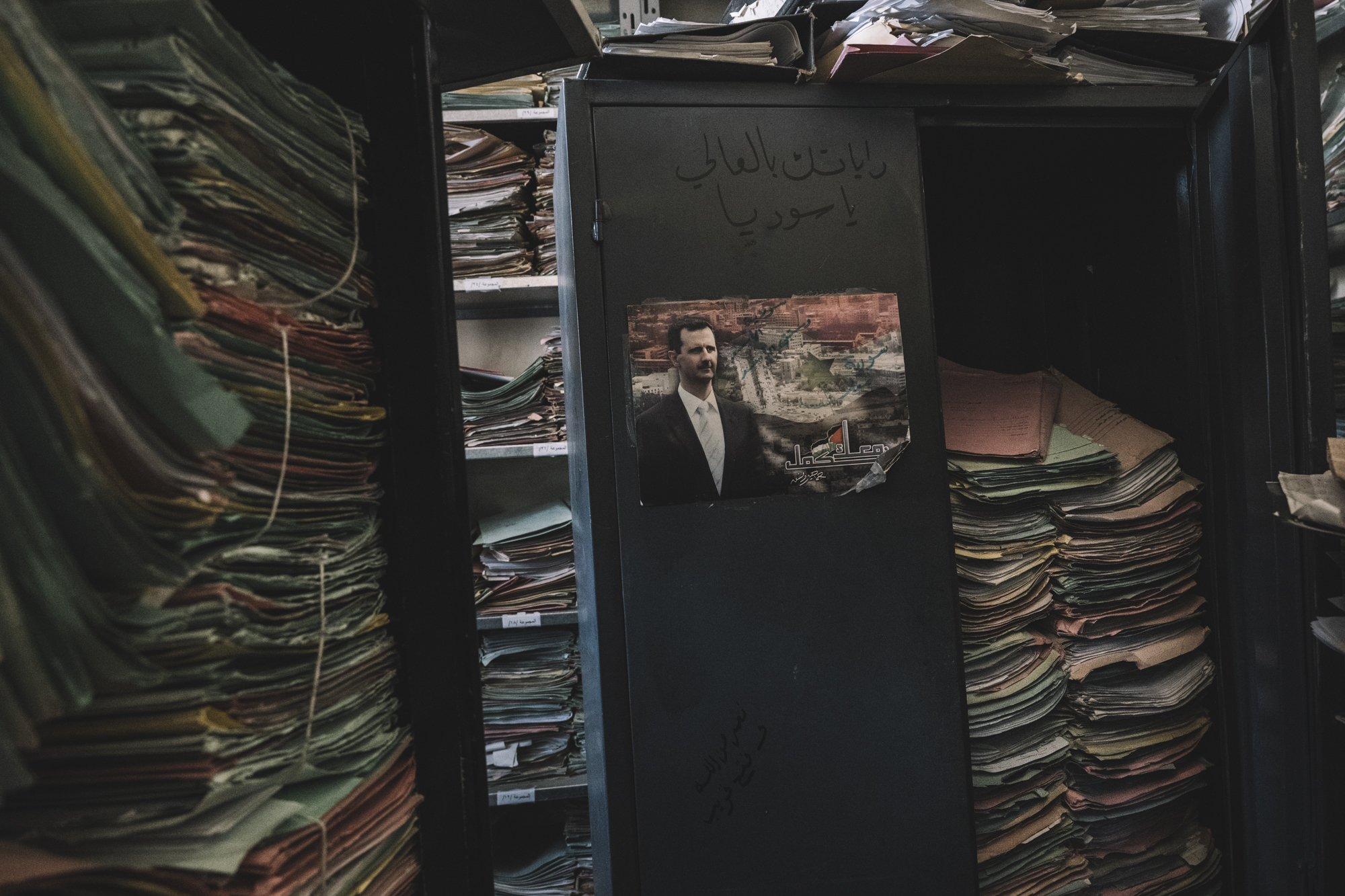

Apenas una semana después de la caída del régimen, la Sección Palestina, una dependencia de la inteligencia militar de nueve pisos y una planta subterránea en pleno corazón de Damasco, aún alberga en sus mazmorras restos de comida, harapos y un olor nauseabundo. En la planta baja se halla la sala de interrogatorios, con una mampara que divide una habitación con butacas de otra vacía, que solo cuenta con la presencia cinematográfica de una cámara de vigilancia. Los interrogatorios no solo se hacían en la sala destinada a ello, sino también en los pasillos o en cualquier otro espacio, siempre con golpes de por medio. La Sección Palestina fue un lugar de represión de la población civil y también de soldados desertores y de la oposición armada: la furia con la que los rebeldes entraron aquí tras la caída del régimen es visible en las paredes calcinadas, los retratos de Asad pisoteados y los vidrios reventados. Las plantas superiores, que alojaban oficinas, zonas administrativas y despachos de los supervisores y altos cargos, también han sido vandalizadas. El rastro informático es casi inexistente, aparente señal de que el régimen, aunque fuera a última hora, intentó eliminarlo para que no se hallaran pruebas inculpatorias. Pero el material documental es abrumador: carpetas de colores, sobres con fotografías de estudiantes universitarios y sus nombres escritos en el reverso —“Facultad de Ingeniería Civil, Universidad de Damasco”, dice uno de ellos—, manuales de entrenamiento militar, libros para conocer las tácticas de los grupos insurgentes, diapositivas de mapas de Oriente Medio en francés mezcladas con fotografías de vacaciones familiares, expedientes y expedientes y más expedientes de detenidos, vigilados, represaliados, amnistiados, quién sabe. No importa cuánto de este material se haya quemado o echado a perder: hay toneladas más para ser procesadas por las nuevas autoridades, que sin duda requerirán de ayuda de equipos especializados de Naciones Unidas y otras organizaciones para separar la información anodina de la que puede llevarse ante un tribunal de justicia internacional. Ocho plantas dedicadas a la acumulación de material, mientras en la planta subterránea —conquistada por letrinas malolientes— y la planta baja se sucedían las torturas y los interrogatorios de prisioneros en sus primeros días, semanas o meses de cautiverio.

***

—Sufrí mucho psicológicamente —sigue Hasán—. Me di cuenta de que mi hermano también estaba en la Sección Palestina, en el calabozo 14, pero no nos podíamos ver. Una vez al mes sacaban a los prisioneros a cortarse el pelo o a caminar, y yo sufría mucho esperando ese momento para observar por una grieta de la puerta a mi hermano pasar frente al calabozo. Siempre le daban palazos. Entré en depresión por lo que veía que le pasaba a mi hermano, por las torturas, los golpes… Me puse enfermo, empeoré, pero un compañero me cuidó, porque enfermarse quería decir morir, y me dijo que no volviera a mirar a mi hermano, porque psicológicamente me hacía mucho daño. Estaba perdiendo la cabeza.

La intuición no le fallaba a Hasán. Después descubiría que, en ese mismo edificio, su hermano Ayham fue sometido a torturas tales como verter agua ardiendo sobre sus genitales, y que también lo colgaron en varias ocasiones del techo con una cuerda atada a sus manos por detrás, una tortura conocida como shabeh.

Las mismas torturas se repetían luego en Sednaya. “Nos pegaban con tubos de hierro y plástico en las manos y en los pies”, dice Mohamed. “El interrogador me advirtió: ‘Verás a Alá en colores’”, recuerda Hosni. El modus operandi en el resto de cárceles administradas por los diferentes servicios secretos era similar. Más allá de la Sección Palestina, los supervivientes describen un circuito caprichoso destinado a que escupieran lo que todos sabían que eran falsas confesiones. “Boca abajo, me metían los brazos entre las patas traseras de una silla de hierro y me estiraban hacia atrás”, dice Fady para describir la silla alemana. Otra de las torturas más habituales era la “alfombra mágica”, que desafiaba la elasticidad de las piernas al colocarlas estiradas y atadas bajo un tablón que se apretaba como un bocadillo, hasta que las rodillas tocaran el pecho. Hosni habla de torturas después de pasar por la Sección Palestina que lo dejaron irreconocible. “Me llevaron a otra cárcel y allí me pegaron aún más. Como resultado de ello perdí el oído izquierdo. Nadie se atrevía a tocarme, porque mi cuerpo no era ya azul sino negro por la tortura a la que me sometían, que incluía descargas eléctricas”.

—Sufrí hambre, pánico y horror —concluye Hasán—. Los presos nunca tuvieron la esperanza de ver la luz del día otra vez. Pensábamos que íbamos a morir torturados, enfermos o ejecutados.

La familia pagó un soborno al régimen para salvar, al menos, a uno de los hermanos, a uno de los ojos de la madre. Hasán fue liberado en 2021, dos años después de su arresto, pero su hermano Ayham fue trasladado a Sednaya.

La arbitrariedad era parte de la estrategia del régimen. La mayoría de las familias de los presos entrevistados admiten, de una forma u otra, haber pagado a la dictadura. Para la liberación del preso —algo que solo llegó en el caso de Hasán—, para trasladarlo a una cárcel donde el trato fuera mejor —como Ghassan, que fue enviado a la prisión civil de Adra tras el pago de 12.000 dólares—, para mejorar sus condiciones de vida —algo que era difícil de lograr—, o para saber, sencillamente, si seguían vivos. Muchas veces ese esfuerzo no servía para nada; algunas —pocas— veces, sí. Los sobornos dibujan una red clientelar en la que funcionarios de medio y alto nivel e intermediarios desconocidos que se declaraban capaces de sacar información de las cárceles se enriquecían a costa de familias desesperadas. La podredumbre del régimen, con un funcionariado ahogado por salarios bajos en un contexto de guerra civil y aislamiento internacional, también incluía la corrupción.

Hasán sabía que la Sección Palestina y el resto de dependencias de la inteligencia siria tan solo eran la antesala de lo peor. Por eso lo pasó tan mal: porque él fue liberado, pero sabía a lo que se enfrentaba su hermano Ayham en Sednaya. El destino de toda aquella carne molida era una prisión militar convertida en campo de exterminio.

El propio Ayham era consciente de ello.

Sednaya: cuando solo se oían las cadenas

—En cuanto me recupere, hablaré con mis compañeros de la cárcel de Sednaya, que son unos 25, y haremos una película corta de 15 minutos donde interpretaremos lo que hacíamos en la cárcel cada día. Los desayunos, los almuerzos, la preparación para ir a cortarse el pelo o tomar el aire, las posturas, las ejecuciones, cómo comíamos y la cantidad de comida que nos daban… Así la gente podrá ponerse en nuestro lugar.

La sonrisa de Ayham es enigmática. No es fácil adivinar si lo dice en serio o en broma.

Hasán se ha levantado, se ha subido a la moto y se ha ido a trabajar. En la misma silla del patio trasero, junto a la mesa con los dulces y la fruta, junto a la granja poblada de gallinas, se ha sentado su hermano Ayham, que acaba de salir de Sednaya. Lleva un chándal oscuro, en su labio superior se retuerce una pequeña cicatriz, las canas pueblan su pelo y su barba: ha pasado los últimos 6 de sus 40 años de edad en las cárceles del régimen. El castigo se observa y se advierte. Pero también su voluntad de sobreponerse: como el junco, Ayham se dobló pero no se partió.

En la cárcel, Ayham recibió golpes y más golpes y más golpes en su brazo izquierdo. Había resultado herido por un balazo durante las primeras manifestaciones contra el régimen: cuando años después fue detenido, los carceleros, al darse cuenta de su lesión, se ensañaron con él. Para ilustrar las consecuencias, Ayham estira el brazo, pero no puede extenderlo del todo: los huesos crujen. No lo hace con dramatismo, sino a medio camino entre el odio —mira lo que me han hecho— y la sorna —qué ridículo es este sonido de avería—. Porque Ayham, pese a la gravedad de todo lo que cuenta —o quizá debido a ello—, tira de ironía e incluso de humor: cuando le hacemos fotografías, posa a veces en broma, a veces en serio. Hay un niño dentro de este hombre herido.

—Ahora estoy aquí contigo, pero siento como si fuera un sueño.

***

La alienación es común a los presos en todo el mundo, sobre todo cuando las condiciones de vida son infrahumanas, pero en Sednaya había algunos detalles que contribuían aún más a la sensación de irrealidad. La arquitectura del edificio es ya de por sí insólita: una estrella de tres puntas, como las aspas de un ventilador, que confluyen en un distribuidor central. Con elocuencia, uno de los entrevistados recurre al logotipo de Mercedes para referirse a la forma de la prisión.

Una de las primeras normas de las que se informa a todos los internos es que no pueden mirar a los carceleros: la cabeza debe estar siempre agachada. No solo eso: no pueden hablar, no pueden hacer ruido. Si incumplen esas normas —o si los funcionarios creen que lo han hecho, o simplemente si les apetece—, son golpeados. Aunque para ello hay todo tipo de instrumentos, los presos se refieren una y otra voz a un tubo verde que lleva el nombre del enviado especial de la ONU a Siria entre 2012 y 2014, Lajdar Brahimi. Fue un bautizo sarcástico —ajdar quiere decir “verde”— de los hombres del régimen.

Hace ocho años, cuando estos detalles no podían comprobarse in situ, la organización Forensic Architecture hizo, con el apoyo de Amnistía Internacional, una recreación virtual para explicar, a partir del diseño del edificio, la experiencia de los reclusos. Tras la caída del régimen, los rebeldes de HTS permitieron a la prensa —y a los curiosos— libre acceso a Sednaya, que durante días albergó una mezcla extraña: familiares que buscaban alguna pista de sus seres queridos se confundían con visitantes del parque temático del horror que se grababan vídeos y se hacían selfis. La documentación —condenas, órdenes de arresto, partes médicos— quedó esturreada por pasillos y oficinas. En las plantas superiores —que cuentan con celdas para decenas de personas distribuidas en los largos pasillos de las aspas—, las mantas, los calzoncillos blancos, los pantalones oscuros y los vasos de plástico marrones yacían como objetos de museo en el suelo, testigos mudos de la gran huida.

También había harapos de ropa en los calabozos de la planta subterránea, esos que parecían construidos para una persona pero en los que se hacinaban hasta seis. Así lo describen varios de los presos, entre ellos Mohamed Abdalá, de 26 años, un soldado que desertó en varias ocasiones del Ejército pero que fue excarcelado gracias a una amnistía en 2021, y que por primera vez volvía a Sednaya para ver el lugar en el que estuvo cautivo.

“Cuando entré por primera vez aquí, hacía mucho frío”, dice mientras entra en su celda de la planta subterránea, la número 10. “Había agua y basura en el suelo. Me quitaron toda la ropa, excepto los calzoncillos. Nos sentábamos así, agarrándonos las piernas, y cuando los guardas entraban nos ponían de pie, de cara a la pared, nos golpeaban por detrás y nos insultaban. A uno de los guardas lo intenté mirar y me castigó golpeando mi cabeza contra la pared”. En la diminuta celda, Abdalá hace todo tipo de gestos, reviviendo su tiempo en Sednaya, y dice que fuera de los calabozos los torturaban con un neumático.

El mismo relato que hacen todos los que pasaron por allí.

***

—Pasé seis días en las celdas [de Sednaya] pensadas para el confinamiento solitario, pero donde había más personas —dice Ayham—. Al salir, nos empezaron a torturar con el neumático. Es la tortura de bienvenida. A cada uno nos dieron 70 golpes.

Bienvenida: ahlan wa sahlan. Los entrevistados pronuncian esas palabras como si se refirieran a un viejo amigo: ahlan wa sahlan. Y otra: dulab (rueda). No hay nada demasiado sofisticado en esta tortura, que sin embargo es una de las marcas de la casa: sentar al preso en la rueda, fijarlo y golpearlo. “Te ponen boca arriba y dentro del neumático, y empiezan a pegarte en los pies con tiras hechas con otro neumático que han cortado”, explica Mohamed, el superviviente de los dientes rotos. Hay múltiples variantes: usar palos o cables, el lajdar brahimi, jirones de pantalones para atar los dedos; optar por otras posturas, arrojar agua. Se añaden capas de perversidad. “Cuando nos subieron para meternos en las celdas de arriba, en el pasillo, nos pidieron que nos tumbáramos boca abajo y levantáramos los pies, y entonces empezó la tortura de bienvenida con el neumático”, dice Hosni, que cuando salió de la cárcel apenas podía caminar. Cualquier superviviente de Sednaya puede explicar formas retorcidas de tortura, pero esta es la más habitual, la base de todas las demás, la que siempre está. En las plantas superiores se reproducía el castigo, a veces con juegos. “Había días en los que el guarda venía contento de su casa y traía un neumático”, recuerda Mohamed. “Lo hacía rodar por el pasillo hasta que se detenía ante la puerta de una de las celdas. Los prisioneros de esa celda ya sabían que serían torturados”. Hosni —que no ha tenido contacto directo con Mohamed— recuerda el mismo juego, pero no con un neumático, sino con una especie de varilla, como si fuera el juego de la botella. La hora de la ducha también era un buen momento para que los carceleros se divirtieran. “Nos preparábamos para la ducha, desnudos, haciendo una fila larga, con las manos tapando los ojos y las cabezas agachadas. Vertían jabón en el suelo. Mientras ibas a ducharte te daban palazos y patadas. Al volver, lo mismo. No podías ayudar a quien que se cayera. Debías pasar por encima y seguir tu camino”, recuerda Mohamed. “Cuando volvía de la ducha, echaban jabón sobre el suelo y, si te caías, te golpeaban. A mí me pisaron la cabeza”, confirma Abdalá.

—Nos dieron las instrucciones que debíamos seguir cada día —dice Ayham—. Teníamos que estar de pie con las manos levantadas contra la pared cuando entraban los guardas. Nos decían cómo teníamos que retirar la comida. Y nos preguntaban: ¿hay alguien con estudios? Al que contestaba que sí, se le nombraba el arsa (o shawish) de la celda.

Los otros prisioneros recuerdan lo mismo. El arsa es el gilipollas, el responsable de la celda. Hosni Diab fue el arsa de la suya. Si había un avance rebelde en Idlib, provincia que HTS llegó a controlar y convirtió en su bastión, los carceleros se vengaban castigando al arsa. “Me pidieron que sacara las manos por la puertecilla de la celda y me pegaron con un cable hasta que me sangraron las manos. Pero no quedaron satisfechos y me pidieron que quitara las manos y sacara la lengua. Me la sacudieron con un cinturón”. Amplía Mohamed: “El arsa de mi celda tenía que elegir a dos personas [para ser torturadas], él lloraba mientras las elegía y decía a sus compañeros que estaba obligado y no podía hacer nada; nos rogaba que le perdonáramos”. Otro de los momentos de mayor protagonismo y dolor para el arsa —y para todos los prisioneros— era la hora de comer, que invariablemente iba acompañada de golpes.

—Era una tragedia. Al desayunar golpeaban al arsa hasta que se desmayara. Para 37 personas nos traían solo 15 huevos —recuerda Ayham desde el patio trasero de su casa con más odio que pena, más poseído por la revancha que por el victimismo—. Nos ponían un poco de yogur y un poco de té. Recuerdo que los guardas vertían el té sobre el yogur y le pedían al responsable de la celda que pisara la mezcla con los pies, o que la tirara al suelo de las letrinas antes de comérselo. Siempre nos lo comíamos, porque teníamos mucha hambre.

Los alimentos citados por los supervivientes son los mismos: un huevo para compartir entre varias personas, cuatro o cinco aceitunas, una o dos cucharas de arroz o trigo molido por persona. No todo a la vez: el menú —por llamarlo así— iba cambiando. Las condiciones de vida hacían que muchas personas enfermaran, como Hosni, que fue trasladado al ala de tuberculosos. Con un problema añadido: todos aprendieron pronto que no era buena idea pedir atención médica.

—Nadie se atrevía a ir al médico, porque eso significaba recibir golpes —dice Ayham—. Uno de los prisioneros tenía los genitales hinchados y, como ya no podía aguantar más, pidió ser tratado por el médico. Eso no lo hacía nadie, aunque tuviera tuberculosis. El médico le pidió que se arrodillara con la cabeza en el suelo. El preso pensaba que lo iba a tratar. Le pidió que abriera las piernas y le dio una patada. Acabó muriendo. La gente prefería morir dentro de la celda a pedir ayuda al médico.

Dos de los entrevistados identifican a uno de los médicos —que destacaba por su sadismo— como Lujain Kherbek. Es el único nombre de un funcionario que apareció en las conversaciones. Mohamed refrenda el relato de Ayham: “Era mejor morir en tu celda que bajo golpes. No existían tratamientos. Si pedías un paracetamol, el médico o los funcionarios podían darte entre diez y veinte palazos en forma de analgésicos, y luego te pedían que regresaras a la celda. Después de recibir los palazos necesitabas al menos un mes para recuperarte”. Varios de los supervivientes vieron morir a compañeros en sus celdas. Su espacio —si se puede llamar así, porque en los años de más hacinamiento no se podían ni mover— era ocupado por otro preso que llegaba de la planta subterránea.

***

Ya antes de la caída del régimen, amparándose en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tanto Amnistía Internacional —que hace ocho años elaboró un informe demoledor sobre las ejecuciones extrajudiciales— como la ONU describieron lo que sucedía en las cárceles de Asad como exterminio: una “imposición intencional de condiciones de vida”, como la privación del acceso a alimentos o medicinas, “encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.

Era una “política del régimen”, dice Aya Majzoub, investigadora de Amnistía Internacional para Siria: “Sabemos que miles de personas murieron debido a esas condiciones de vida y no porque estuvieran condenadas a muerte”. Comida execrable, inadecuada atención médica, torturas y ejecuciones: ese es el cóctel que permite definir el ritmo de muerte en el laberinto de cárceles de Asad como industrial.

El sistema carcelario exigía a los internos que no miraran nada, que no registraran nada, así que aquellas ejecuciones solo pueden reconstruirse a través de los sonidos, la intuición y la poca información y los muchos rumores que circulaban por la estrella de tres puntas de Sednaya. “Antes de la ejecución encerraban al preso dos o tres días en otro calabozo, el cuarto día le daban palazos en todo el cuerpo y llegaba casi muerto a la horca”, dice Musa Khobi, superviviente originario de la provincia de Quneitra. “Oíamos el sonido de las ejecuciones”.

Uno de los que tiene un registro más estructurado de todo lo que rodeaba a aquellas ejecuciones extrajudiciales es Ayham, que piensa que fueron más los asesinados por la horca que por enfermedades o hambre.

—En 2021 y 2022 ejecutaron a un número mayor de prisioneros y, en paralelo, disminuyeron las torturas —dice Ayham—. Las cosas empezaron a cambiar. En cada celda antes había de 10 a 15 mantas para 35 o 37 personas, y a causa de los muertos en ejecuciones y enfermedades quedaron de 13 a 20 prisioneros por celda. En el último año y medio no llegaba nadie nuevo a la prisión.

Aunque no tiene la secuencia temporal tan clara, Mohamed apunta a un fenómeno similar: “En las celdas había unas 40 personas, pero nos quedamos unas 25 en cada una por las ejecuciones”. Ninguno de los dos sabe interpretar a qué respondía esto: si el régimen había encontrado una forma de hacer desaparecer a los cadáveres, si intuía que su final podría estar más cerca…

Mohamed calcula que entre 250 y 300 prisioneros eran ahorcados dos días a la semana. Hosni cree que eran entre 150 y 200 cada dos semanas. Los camiones, en todo caso, acudían a Sednaya para transportar a los muertos y los descargaban en fosas comunes, sobre todo en terrenos de propiedad militar. Ahora que la censura del régimen se ha evaporado, los sirios y las sirias ya pueden tocar pruebas: esas fosas comunes empiezan a aparecer.

La conversación con Ayham, en la campiña de Daraa, esa tierra árida conquistada por la piedra volcánica, es interrumpida por un grupo de vecinos.

—¡Han encontrado una fosa común!

A unos pocos kilómetros de allí, en el pueblo de Izra, un equipo médico ha acudido a un terreno yermo tras un aviso telefónico: alguien recordaba haber oído el rumor de camiones en la zona antes de la caída del régimen. La tierra parecía revuelta. Excavaron y pronto aparecieron decenas de cadáveres —restos humanos con jirones de ropa— envueltos en sudarios.

Son los muertos que buscan las familias.

El castigo colectivo

Pero en este pueblo las familias se están cansando de buscar.

El régimen se cebó con Mashara en particular y con Quneitra, la provincia a la que pertenece, en general. Cuentan los vecinos que Mashara —con predominio suní— se convirtió en un granero de soldados para el régimen: mucha gente se alistó al Ejército sirio. Pero a medida que avanzaba la guerra civil, ese fenómeno tan habitual de las deserciones en Siria se extendió con fuerza en esta zona del sur.

Los arrestos de la dictadura durante el conflicto cambiaron la composición de la población prisionera de Siria. Sednaya era una cárcel militar con presos políticos, la mayoría de adscripción islamista. En 2011 el régimen liberó a yihadistas —en un movimiento que con el tiempo fue interpretado como un intento de radicalizar la oposición— e inició su campaña para golpear a la sociedad civil mediante la detención de manifestantes, activistas, estudiantes… Los rebeldes armados —como en toda guerra, la línea cada vez era más fina entre unos y otros— dieron también con sus huesos en Sednaya. Pero el castigo a los desertores y a los manifestantes fue el más duro. Hubo un castigo colectivo para los traidores.

A veces el sintagma “castigo colectivo” parece jerga del derecho internacional humanitario. Hace falta irse a lugares como Mashara para entender lo que es.

Una familia numerosa de Mashara —con hermanos y hermanas y primos y primas— pasa el rato en la sala de estar mientras cae la noche. En medio, arrodillado sobre una alfombra, Musa Khobi, de 28 años, con coleta y turbante, hace de portavoz de la familia, provoca la descarga emocional de los demás, que no dudan en intervenir mientras cuenta lo más difícil.

—Me detuvieron en un puesto de control donde había agentes de la seguridad militar y me llevaron a la Sección 220, en Sasa.

El de Sasa es uno de los principales centros de detención de la zona. Allí Musa pasó 22 días, interrogado bajo golpes y torturas. Acabó confesando tenencia de armas y artefactos explosivos. Después fue trasladado a la Sección Palestina, donde lo sometieron a torturas como la consabida shabeh, descargas eléctricas y golpes con el lajdar brahimi. Lo llevaron a Sednaya. El circuito habitual, el mismo por el que pasaron Mohamed, Ayham, Hosni…

Con una diferencia.

—Tres de mis hermanos murieron en Sednaya y un cuarto murió en la guerra.

Lo dice así literalmente, pero cuando amplía sus palabras se despliega la complejidad de la masacre. Sus hermanos habían sido detenidos dos años antes que él. Cuando Musa también fue a parar a Sednaya comprobó que no estaban allí, y los reclusos le dijeron que dos de ellos habían muerto. El tercero, con insuficiencia renal y tuberculosis, falleció 20 días después de salir de Sednaya. Y el cuarto murió en un ataque del Ejército sirio contra una mezquita.

—Pasé en la cárcel un total de 3 años, 5 meses y 1 día.

Hasta que la caída del régimen le permitió huir. Fue una alegría familiar en medio de la muerte y la desaparición.

—Hemos perdido a mucha gente. No podemos celebrar el final del régimen —interrumpe Ahmed.

Detrás de Musa, a sus espaldas, en el fondo de la habitación, está su primo Ahmed Khobi, con el pelo corto, una chaqueta verde fluorescente y un gorro verde un poco más oscuro que se adivina necesario ahora que se apaga el sol y aprieta el frío. Él también perdió un hermano en Sednaya. O eso cree, porque, como miles de familias, no tiene la confirmación oficial. La viuda, la que no sabe aún si es viuda pero se está empezando a convencer, es Nora Dib, de 37 años, que con su pañuelo azul va rondando la habitación de lado a lado con los niños.

—No sé por qué detuvieron a mi marido. Fue en 2013 —dice Nora.

Son demasiados años para seguir con vida: la familia asume que está muerto, pero el duelo nunca se acaba de hacer del todo sin una prueba definitiva. Al caer el régimen, unos dos mil prisioneros salieron de Sednaya. Se hallaron también decenas de cadáveres que fueron trasladados a morgues de hospitales. Nora dice que tenía la “esperanza” —es dura la palabra cuando la esperanza es encontrar a un muerto, pero en su situación sería un alivio— de hallar el cadáver de su marido. Pero no lo ha logrado.

Cuando Nora deja de hablar, otra mujer en la sala de estar, detrás de Musa, dice que tiene a familiares desaparecidos.

***

Un puñado de cadáveres en una cámara frigorífica del hospital de Al Mujtahid, en el centro de Damasco. Un brazo seccionado, torsos verdes, cráneos sin ojos. Carne molida. Las familias se asoman a la nevera deseando que su hijo, su hermano o su padre sean esa carne molida para acabar con la incertidumbre. Es uno de los hospitales a los que llegaron muertos y heridos de Sednaya y, en menor medida, de otras prisiones. Hospitales que se han llenado de fotografías de desaparecidos, pegadas por familias que aún conservan la esperanza de encontrarlos, vivos o muertos.

—Los cadáveres presentaban síntomas de desnutrición, algunos tenían signos de tortura, pero la mayoría habían muerto por hambre o enfermedades. Los familiares se han llevado 22 cadáveres. Quedan 12. Les estamos haciendo el ADN —dice Ahmad Ibrahim, médico forense del hospital, cinco días después de la caída del régimen.

Los días siguientes mantenemos contacto con él y nos informa de que una familia ha identificado uno de los cadáveres, pero poco después se desdice: se han equivocado. Las familias, que entran y salen del hospital de forma continua, están deseando que algún cadáver sea suyo.

—La presión de las familias es un problema. Viven con angustia, quieren saber, tienen razón, porque viven de esa última esperanza, porque tienen desaparecidos y buscan alivio. Dejamos la puerta del refrigerador abierta para que todo el mundo pueda entrar y hacer fotos, pero no dejamos que se lleven a nadie si no estamos seguros de ello. Por eso hemos tomado muestras de ADN. A los cuerpos entregados les faltaba un dedo del pie, tenían tatuajes o una marca de nacimiento.

Hacemos más entrevistas a la puerta del hospital Al Mujtahid, convertido en símbolo involuntario de la represión de la dictadura siria. De repente, se acercan más y más y más personas que muestran imágenes de rostros en sus móviles. Quieren que alguien anote nombres: los suyos, los que buscan, los de otros. Quieren que esos nombres aparezcan.

***

Sus padres están contentos de que él sí haya aparecido. En el mismo pueblo que Musa Khobi y su familia extendida, unas calles más abajo, vive Hosni Diab, el preso al que humillaron como arsa de la celda, el preso al que pegaron en las manos y hasta en la lengua porque había avances rebeldes a cientos de kilómetros de Sednaya, el preso que recibía descargas eléctricas. A sus 44 años, apenas puede caminar por el jardín de la finca familiar, aunque lo necesita para recuperarse. Entra al interior de la casa y lo miramos con aprensión. Antes de volverse a tumbar en el suelo, le quita dramatismo al momento.

—¿Vosotros sois del Barça? —y sacude el dedo de lado a lado—. Yo soy del Real Madrid.

No hacía falta que lo dijera, porque su pantalón de chándal, con el escudo del Madrid, ya lo delata. Si Ayham, el preso de Daraa que sufrió un disparo en el brazo, usaba el humor como acto reflejo, para Hosni es un mecanismo de supervivencia, porque estuvo a punto de tocar fondo: su cuerpo está casi derrumbado.

En Siria, cuando la gente se refiere al difunto régimen en árabe, usa la palabra “nizam”, que no quiere decir exactamente dictadura, sino sistema, orden político. Es aquello que lo permea todo, que está en todas partes, que todo lo oye, el gran hermano. Hay personas, presos, contra los que el sistema descarga toda su ira. Como Hosni, que a lo largo de esta crónica ha dado tantos detalles sobre las torturas: un desertor del Ejército que estuvo seis años en la cárcel.

Hoy está vivo de milagro.

—Cuando estaba en Sednaya me mandaron al hospital militar de Qatana, donde descubrieron que tenía tuberculosis, por lo que me mandaron a otro hospital, el de Tishreen, para darme medicamentos. Para detectar la tuberculosis tuve que escupir, por lo que uno de los militares me pidió ponerme de rodillas con la cabeza agachada, y con un palo de hierro me dio golpes en la espalda.

Con la calefacción a todo rendimiento, sus padres escuchan el relato que Hosni pronuncia desde la cama montada en una esquina de la sala de estar.

—Nunca pensé que lo volvería a ver con vida —dice su padre, Ahmed Diab.

Palabras arrancadas al silencio

Con sus dientes partidos, Mohamed Khaled Krayem, que como Hosni ha complementado a lo largo de esta crónica el relato de sus compañeros sobre el cautiverio y las torturas, cree que tiene 31 años. Apenas ha pasado una semana desde la caída del régimen y de su liberación. Enclenque, tambaleante pero no vencido, descansa en la casa de sus padres, en las afueras de Damasco, enfundado en un chándal de chaqueta gris y pantalones oscuros. Se señala una y otra vez el oído izquierdo, porque —también como Hosni— ya no oye nada debido a los golpes que recibió en la cárcel, donde pasó siete años. Algo no cuadra, ¿cuál es su edad real? Interviene su madre, que se llama Fátima. Se va la luz y la estufa que estaba conectada a la electricidad nos deja de calentar los pies. Mohamed nació en 1995, por lo tanto tiene 29 años, pero piensa que es más viejo porque ha perdido la noción del tiempo.

—Durante su encarcelamiento tuve que venderlo todo, incluida la casa que teníamos —dice Fátima—. Había que pagar sobornos para saber dónde estaba. Dos días antes de la caída del régimen pagamos 150 millones de libras [algo más de 10.000 euros, aunque el cambio es volátil] para que lo llevaran a Adra [una prisión civil]. Ahora trae los dientes rotos y no puede comer.

Mohamed tiene otros problemas de salud más serios —aún debe hacerse pruebas médicas para conocer las consecuencias de los golpes en la cabeza—, pero los dientes incisivos rotos, que él muestra una y otra vez —esto es lo que hacían, mira cómo me golpeaban—, son ese elemento simbólico, visible, con el que tanto él como su madre están obsesionados. Los dientes están perdidos, los ojos también: el rostro de Mohamed dibuja una melancolía lúcida. Mohamed y su madre son conscientes de su suerte, pero no olvidan lo que han sufrido.

Llama a la puerta el hermano de Mohamed, Abdul, con sus ojos verdes y su amabilidad, que enseguida dice:

—Todos pensamos que estamos en un sueño. Yo no me lo creo aún.

Los hijos de Abdul —los sobrinos de Mohamed— trastean el móvil, que escupe una canción de apoyo a Palestina. Entre todos, en un ejercicio de catarsis, se refieren con humor a la nueva vida de Mohamed. Por ejemplo, al salir de la cárcel alguien le dio 10.000 libras —menos de un euro— para ayudarlo, y se quedó alucinado, porque pensaba que era una fortuna. No contaba con la inflación. Es un nuevo mundo para él.

Un nuevo mundo para todos.

—Dos días después de la liberación me sorprendí a mí misma rezando para que lo sacaran de la cárcel —dice Fátima, la madre—. ¡Pero si ya estaba en casa!

Todos ríen.

Fátima dispone sobre la alfombra las cajas de medicamentos que le han recetado a su hijo. Después de salir de la prisión, Mohamed fue ingresado en el hospital Al Mujtahid, el que alojó decenas de cadáveres pero también se hizo cargo de algunos supervivientes, que eran los menos. Porque los supervivientes, como decía Primo Levi, son por necesidad una excepción. Su testimonio, dice en su trilogía de Auschwitz, no es el que cuenta toda la verdad. Solo los que “tocaron fondo” podrían contar la verdad pura, la del exterminio. Solo los que estaban en esa cámara frigorífica del hospital de Al Mujtahid podrían hacerlo. Pero Mohamed y el resto de presos quieren aportar sus palabras imperfectas para reconstruir el sistema de exterminio en las cárceles sirias y ayudar así a las familias a encontrar a sus seres queridos. También: para que los responsables sean castigados.

—Tuve compañeros en la cárcel que murieron, que ya no están. Aún no lo puedo superar —dice Mohamed, que no deja de fumar durante toda la conversación, algo que no hace ni pizca de gracia a la madre—. Quiero que nos devuelvan los derechos, a mí y a los compañeros que murieron bajo tortura en la prisión. Lo que más me importa es que las personas que me torturaban rindan cuentas.

***

El sentimiento es unánime. “Que sean tratados como nos trataban, que tengan la pena que merecen”, dice Hosni. Con Asad en el exilio ruso, la nueva administración provisional siria ha lanzado ya una campaña para arrestar a los miembros más prominentes de la dictadura. Organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de Siria han expresado su temor de que los arrestos en la provincia de Latakia, bastión alauí, sean arbitrarios y dirigidos a acólitos del régimen sin cargo político.

Ante el repentino derrumbe del régimen, eso que llaman la comunidad internacional se halla ahora ante tantos retos como oportunidades: hacer lo posible para llevar ante la justicia a los que han cometido crímenes contra la humanidad, presionar al nuevo Gobierno sirio, al régimen que se acabe conformando, no solo para que respete los derechos humanos de las minorías y renuncie a islamizar la sociedad —algo complicado teniendo en cuenta las raíces de la miríada de grupos insurgentes que ha llegado al poder bajo el ala de HTS—, sino de que no reproduzca, aunque sea a menor escala, la campaña de detenciones arbitrarias y miedo que había instalado el régimen. La efervescencia de los primeros días y semanas tras la caída de Asad responde a la alegría de un pueblo que ha visto caer una de las peores dictaduras del primer cuarto de siglo XXI. Pero catorce años de guerra, centenares de miles de muertos en el campo de batalla, decenas de miles de desaparecidos después, la revancha y el odio sectario serán difíciles de contener. La libertad recién adquirida es un buen motivo para intentarlo.

***

Con su semblante melancólico, Mohamed no pestañea ni un segundo al contar todo lo que ha sufrido en Sednaya, pero le tiembla la voz cuando piensa en lo que está por venir. “Ahora siento que no tengo futuro, que no podré casarme y no podré realizar ningún trabajo físico”. Algo parecido siente Ayham, que se queda sin bromas: “No tengo futuro, tengo muy mal estado de salud, a causa de las torturas me duele mucho la espalda todavía, mi condición física no me ayuda a hacer el trabajo que hacía antes. Estoy destrozado y no sé adónde ir”. Hosni no hace falta que hable de ello, porque apenas se puede levantar de la cama.

En esta nueva era, los que más ayuda necesitarán son los supervivientes.

Pero hay una cosa que cura —y a la vez hiere— a todos: las palabras.

Las palabras que arrancan al silencio que han sufrido durante años. Durante las entrevistas, varios advierten de que es imposible contarlo todo en un rato, de que podrían hablar durante días. Insisten en que quieren decir más cosas, son conscientes de que su palabra importa. “Quiero hablar de mi historia para que todo el mundo vea y escuche lo que hacía este régimen criminal”, dice Ayham.

Las víctimas son sombras delicadas. Su relato, empaquetado para el consumo por la industria mediática, corre el riesgo de convertirse en un producto destinado a generar una compasión pasajera o incluso una pulsión chabacana, emparentada con el sensacionalismo. El relato de esas sombras que ahora ven la luz puede revictimizarlas, retraumatizarlas. Pero quieren hablar al mundo para contar una historia de exterminio. Ahora que las sombras ya huyeron y gritaron Allahu akbar, ahora que Mohamed —con los dientes partidos pero vivo—, Ayham —con el brazo lesionado pero vivo—, Hosni —con el cuerpo consumido pero vivo— ya están en casa, Allahu akbar, ahora que las sombras no oyen las cadenas, Allahu akbar, ahora que las sombras se han quitado la mordaza y no tienen miedo a la libertad, Allahu akbar, ahora que las sombras se han alejado de los barrotes, Allahu akbar, ahora que las sombras tienen nombre, sus palabras iluminan una verdad histórica.

“Durante el cautiverio, como no podía decir nada, me sentía torturado por dentro”, dice Mohamed. “Ahora puedo hablar”.