José Luis, Beatriz, Ana, Tristán, Blanca, Maximino, Laura, Jorge, Andrea y Antonio, Ignacio, Najwa, José Carlos, Francisca, Jorge, Jesús, Julia Cristina, Santiago, David, Josefa y Conchi nunca olvidarán este año.

Se contagiaron de coronavirus al principio de la pandemia: lo pasaron mal, pero sobrevivieron. Son 19 testimonios en la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas de España, pero son universales. Son 19 historias sobre el virus, sobre el miedo, sobre la soledad, sobre las ganas de vivir. Son 19 historias sobre el caos de los primeros días, sobre la muerte, sobre el amor, sobre una nueva perspectiva para sus vidas. Son 19 retratos de supervivientes.

En España se han registrado más de 1,8 millones de casos de coronavirus. Casi 50.000 personas han muerto. Son las cifras de un 2020 que está a punto de acabarse. El año en que José Luis, Beatriz, Ana, Tristán, Blanca, Maximino, Laura, Jorge, Andrea y Antonio, Ignacio, Najwa, José Carlos, Francisca, Jorge, Jesús, Julia Cristina, Santiago, David, Josefa y Conchi sobrevivieron.

Cuando ya había pasado algo más de un mes del estado de alarma, aparecieron estadísticas según las cuales España era el país con la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo. El 20% de los infectados pertenecían a este colectivo.

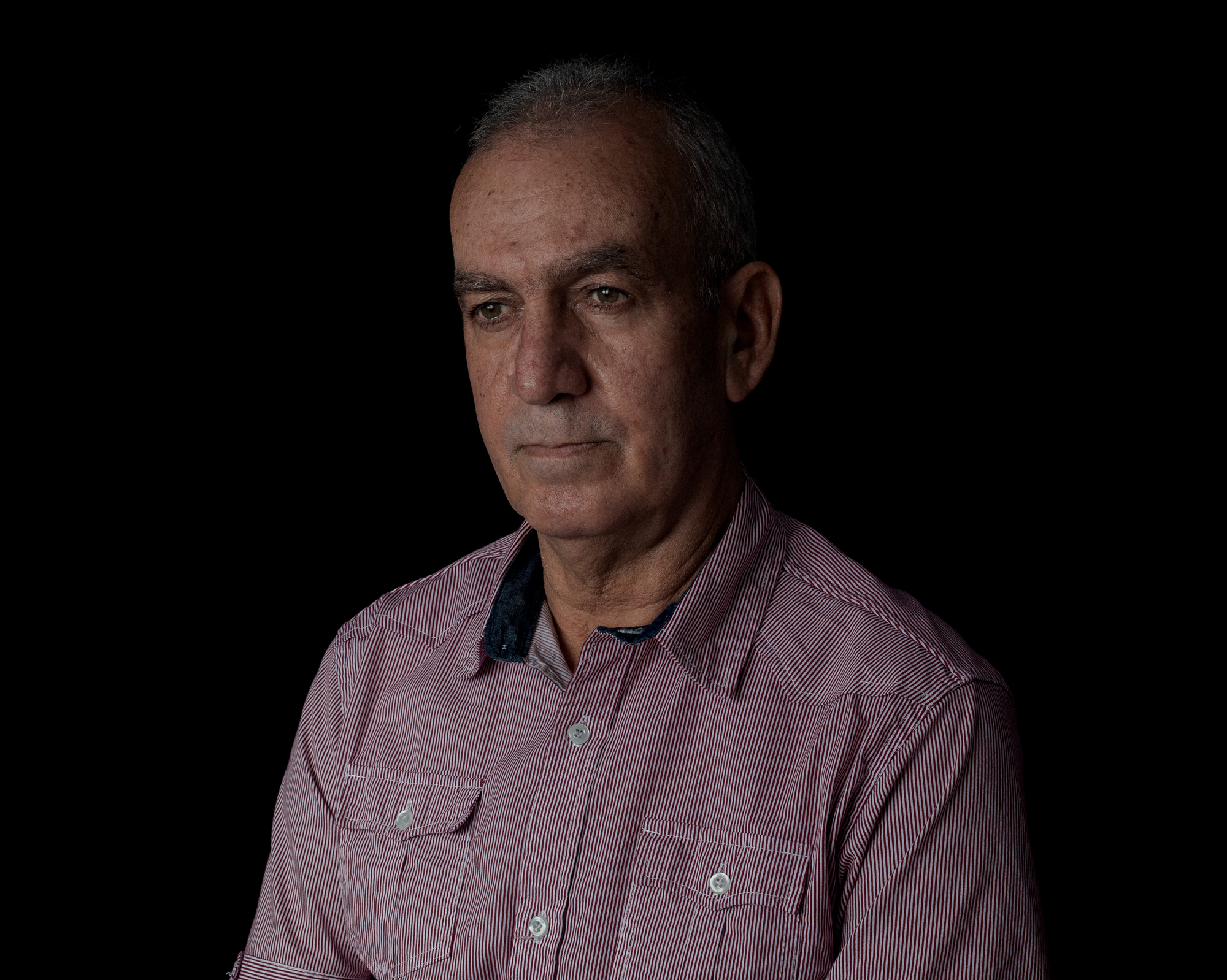

El doctor José Luis Patier, de 61 años, se contagió mientras estaba trabajando: “Fue un sábado que hice una guardia voluntaria de 24 horas. Me infecté trabajando. Me comunicaron que tenía covid, una neumonía bilateral, y que la única forma de salvarme era dormirme y proceder a la ventilación de mis pulmones con una máquina”.

Patier es médico internista en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, está casado y tiene dos hijos. Durante los primeros días tuvo que atender a pacientes sin equipo de protección, hasta que el 24 de marzo por la noche empezó a tener fiebre. Cinco días después fue ingresado en el hospital y acabó en la UCI.

“Tuve que hacer una pequeña llamada de despedida a mi familia, porque no sabía si una vez que me durmieran volvería a despertar. Me dije: tengo que resistir, aunque sea un mes”, dice en voz baja y casi sin fuerza. La entrevista fue a finales de junio, pero aún sufría secuelas del coronavirus como la dificultad respiratoria y la fatiga.

Al final fueron solo seis días. Fue la peor experiencia de su vida. Cuando despertó, estaba preocupado por su familia. Su mujer es enfermera y se infectó también, pero se encontraba estable. El problema era su madre: “Se llamaba Milagros, estaba en una residencia de ancianos, pasaron 60 días desde la última vez que la vi. Cuatro días después de que me dieran el alta, mi madre falleció de coronavirus, en la residencia de ancianos, con 94 años. No me pude despedir de ella”.

La pandemia le ha hecho valorar el esfuerzo colectivo y la dedicación de sus compañeros y compañeras. “Quiero escribir algo sobre lo que he vivido, y si lo consigo haré un relato que comenzará diciendo: ‘Yo creía que era un buen médico’, y a continuación señalaré todas las cualidades de mis compañeros, contra el cansancio, contra el calor que producían esos trajes, contra el agotamiento, contra el miedo… Yo creía que era un buen médico, pero solo soy uno más entre todos estos compañeros que tengo”.

Beatriz Valdés de la Colina, de 58 años, es profesora de Filosofía en un instituto público, está casada y tiene cuatro hijos. Se contagió en los primeros compases de la pandemia, pero no sabe ni cómo ni dónde. La profesora usaba el transporte público para ir a trabajar a Móstoles. Varios de sus compañeros también se infectaron, incluido un profesor que falleció a los 59 años.

Ingresó en el hospital San Francisco de Asís, en Madrid. Recuerda cuando estaba en la sala de Urgencias. “Hubo un momento en que me senté en el suelo. Me trataban con mucho cuidado, porque yo podía infectar entonces. Me llamaba mi compañera por teléfono y yo le tenía que decir que no podía hablar porque no podía respirar, me quedaba sin oxígeno. Estuve muchísimo tiempo esperando, casi ocho horas”.

Se acostumbra a decir que la covid-19 es el virus de la soledad, pero Beatriz se sintió bien acompañada. En primer lugar, por el personal sanitario. “Cuando abrían una puerta, yo siempre pensaba que entraba un ángel”, dice Beatriz. “En estos momentos de dificultad es cuando sale lo mejor de la gente”. También por sus compañeros, su familia, sus alumnos y por unas monjas clarisas con las que mantuvo siempre el contacto.

Después de estar quince días ingresada en el hospital, recibió el alta, pero le recomendaron que se quedara aislada en casa, porque aún no había dado negativo. “El médico me dijo que hasta dentro de dos o tres meses no iba a ser la misma, que iba a tardar en recuperarme. ‘Olvídate de ser la misma’. Cuando llegué a casa, todavía no podía hablar con fuerza, y poco a poco iba cogiendo más. Tenía que estar aislada durante quince días, que luego fue más de mes y medio, porque yo seguía teniendo síntomas”.

Cuando Beatriz llegó a casa, la familia se abrazó a distancia. Y su hija pequeña preguntó: “¿Pero por qué no podemos abrazarnos?”.

La primera embarazada con coronavirus que dio a luz en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid, se llama Ana Delgado López. Su hija Valeria nació el 15 de marzo de 2020, un día después de la declaración del estado de alarma.

Ana tiene 34 años y trabaja como agente de franquicias de restauración. Su marido, César Antonio Chichón, de 38 años, es ingeniero. La pareja estaba contagiada sin saberlo. Unos días antes del parto, Ana tenía tos y falta de respiración; pensaba que se debía al embarazo, pero no mejoraba. El día 14 fue al hospital.

“Tuve que esperar ocho horas para que me dieran los resultados. Estaba sola, porque en aquel momento ya no te dejaban entrar con acompañantes. César tuvo que esperar en el coche”. Le comunicaron que debido al positivo y al estado de sus pulmones se tenía que hacer una cesárea de urgencia. Ana tenía un embarazo de algo más de siete meses.

“Eran unos protocolos diferentes a los que se siguen ahora que se conoce más sobre la enfermedad. No había zona de maternidad para mamás con coronavirus. Fui a la planta de infectados, y no había una zona de maternidad, ni tenía matronas ayudándome, ni tenía a nadie. O sea, era una contagiada más en la planta, con la diferencia de llevar mi cesárea recién hecha”.

Pronto hubo protocolos establecidos, no se separó a bebés y madres… pero Ana sufrió el caos absoluto del principio de todo. “No pude ver a mi niña, me la enseñaron de lejos. Si una niña es prematura pero tú no estás infectada, te tocas piel con piel con tu bebé, estás con él, lo conoces. César tardó 18 días en verla, porque él también era positivo de coronavirus”.

Ana tardó más aún. No pudo tocar a su hija hasta que dio negativo, casi dos meses después. “El primer encuentro con mi niña fue a distancia, porque no podía tocarla ni acercarme a ella”. Pero lo que recuerda con más ilusión es el día que, de madrugada, le dijeron que su prueba había dado negativo. “Que puedo cogerla en brazos, que puedo darle el pecho, que puedo besarla, que puedo achucharla, que puedo hacerme una foto con ella…. Ya tenía casi dos meses. Fue muy emocionante”.

Según sus padres, Valeria está ahora “gorda y estupenda”.

Tristán Ulloa describe el colapso de los hospitales en Madrid como una “escena de guerra”. El actor y director, de 50 años, empezó a sentirse mal el 10 de marzo, mientras grababa una serie de televisión en Mallorca. Dice que no puede saber a ciencia cierta cuándo y dónde se contagió, pero dos días atrás estaba en Madrid porque su mujer acudió a una entrega de premios en la Unión de Actores y Actrices.

“A partir del tercer día empecé a estar bastante mal. Empecé a tener fiebre, diarrea y fatiga. Me dolían mucho los riñones y tenía dolores de espalda insoportables”. Hasta que una noche su mujer, Carolina, lo metió en un taxi y lo llevó al hospital Infanta Leonor, en Vallecas.

“Cuando llegué a la sala de Urgencias, eso era tremendo. No sé cuántas personas había ahí, en la sala de espera, 300 o 400 personas, no lo sé. Pasé a una consulta y de esa consulta ya no volví a salir. Entré por otra puerta a lo que era el hospital”, recuerda Ulloa. “No había camas, no había ni sillas. Empecé sentado en una silla, luego recuerdo que me pasaron a una butaca, ya me pusieron oxígeno… Pero yo estaba sentado en una butaca en un pasillo, en una esquina. Cuando pasé por esa puerta y vi a gente en el suelo tirada con una botella, dije: ‘¿En qué momento hemos llegado a esto?’. Lo primero que pensé fue: ‘Esto no lo sabe nadie, esto no sale en el telediario’”.

“Era un caos, la gente llorando, gritando por favor, llamen a mi familia. Enfermeras desesperadas. Médicos que no saben qué decirte. Gente desfilando con la sábana tapada hasta arriba. Un estado de guerra”.

Ulloa se recuperó y se sintió afortunado. Durante el proceso tomó conciencia de su fragilidad y de su vulnerabilidad. “Creo que uno no puede quedarse igual que antes, obviamente. Para mí ha sido una lección de humildad. Y como sociedad, tenemos unos valores totalmente distorsionados, una sociedad de consumo del más rápido, el más fuerte, el más todo”.

Los hospitales no son el único escenario de la emergencia. Blanca Mabel Rodas Alfonso, de 42 años, es paraguaya y lleva 14 años en España. Es madre soltera de dos hijos y hace trabajo doméstico en varios domicilios. El 16 de marzo empezó con fiebre, se tomó paracetamol. Nunca pensó que podía ser covid-19. Tuvo los síntomas que después tantas personas experimentarían: pérdida del olfato y el gusto, fatiga, malestar. Llamó para ser atendida y le dijeron que no se preocupara, que se quedara en casa y que avisara si se encontraba peor. Lo hizo y entonces le dijeron que se acercara al centro de salud.

Allí Blanca Mabel se quedó impresionada por la escena. “Los sanitarios estaban vestidos como astronautas y te miraban como que tú estás infectada y puedes infectarles. Me fui sin mascarilla y sin guantes, nada más llegar me los pusieron. Me fui con mucho miedo. Me atendió un doctor joven. Me dijo: ‘Tú tienes el coronavirus por los síntomas. Vas a estar en tu casa aislada en tu habitación, sola. No vas a tener el mínimo contacto con las personas que viven contigo. Vas a tomar paracetamol cada 4 horas y muchísimo líquido. No vas a salir para nada a la calle y nosotros te llamamos’”.

Blanca vive en un piso pequeño y comparte la cama con su hija Lara, de 7 años, pero como tenía miedo a contagiarla, la niña se fue al sofá. Los siguientes días no podía respirar, empeoró, llamó para que le enviaran una ambulancia, pero nunca llegó. “Sentí una soledad horrible. Esa sensación de que estás enferma y nadie te va a salvar, esa sensación de que no sabes qué te va a pasar. Luego entendí que Madrid estaba colapsado”. Fue su hijo Matías, de 21 años, quien cuidó de ella. “Lo que nunca olvidaré es la mano de mi hijo, me agarró de la mano en el peor momento, sentí ese trocito de mi vida a mi lado dándome fuerza”.

Estuvo 35 días con el virus en su cuerpo. El 30 de abril le hicieron la prueba rápida de covid-19 y dio negativo. Fue una liberación. Ahora que ya había sobrevivido, no necesitaba nada más. “Lo más importante es estar feliz, agradecer que tienes vida, que estás con tu hijo, que tienes un plato de comida, agradecer que tienes un techo, agradecer que estás en un país libre…”.

Maximino Recio Rubiano, de 67 años, comercial jubilado, sobrevivió al coronavirus pese a que los médicos le dijeron que tenía pocas posibilidades de hacerlo.

“Me infecté durante la primera semana de marzo, porque empecé a notar unos síntomas muy raros. El 5 de marzo tuvimos una partida en el centro del día de nuestro grupo de billar con otro equipo invitado. Días después, el 9 o el 10 de marzo, estuve muy mal, cuando fui a ver a mi madre en su habitación estaba en el suelo, había perdido el equilibrio; ella tenía 88 años y tenía alzhéimer, se llamaba Segunda. Me preocupé por ella, le puse el termómetro y tenía 38 y medio de fiebre. Yo tenía 37,9. Llamé a mi hermana e inmediatamente fuimos a Urgencias del hospital Fundación Alcorcón”.

A Maximino tuvieron que ingresarlo en la UCI e intubarlo. Sufrió además una reacción alérgica a un antibiótico, lo cual le generó una dermatitis que lo dejó sin vello. Era uno de los casos más complicados de la UCI, pero los médicos siguieron luchando por él. Estuvo más de un mes en cuidados intensivos, pero salió con vida.

Su madre murió el 3 de abril. “Pasó un mes y pico de su muerte para que le pudiéramos dar su pequeño entierro respetando las normas de la pandemia”, dice Maximino, que también perdió a un amigo íntimo y a otros compañeros del centro de día. “Hacía lo posible por engañar a la muerte. Quería engañar a la muerte y buscaba escaparme. Lo que le debe de pasar a todo ser humano: esas ganas de sobrevivir o no morirte son las que han hecho que salga adelante”. Cuando se empezó a sentir mejor, los médicos le ocultaron la muerte de su madre y de su amigo para que no le afectara. Tuvo que trabajar en la movilidad que había perdido. Fue trasladado al hospital de San Francisco de Asís, donde estuvo 22 días aprendiendo de nuevo a caminar.

El 14 de mayo le dieron el alta. Tres días más tarde fue su cumpleaños. Sus hermanas Carmen y Cristina llegaron con una torta y pusieron una vela para celebrar su primer cumpleaños.

“Para mí, la recuperación es un renacimiento, y este es el primer año en mi nueva vida”.

Laura Steegmann Pascual, de 45 años, trabaja como responsable de enfermería en el centro San Camilo, un centro asistencial donde hay una residencia y una unidad de cuidados paliativos. Es madre de dos hijos: son una familia monoparental.

En su centro había mucha gente infectada y el día 25 de marzo, en plena emergencia, empezó a sentirse mal. “Muchos compañeros han estado de baja por coronavirus, y me decía que, si nos vamos todos, las personas que están en nuestro centro no se van a morir solo de coronavirus, se van a morir de falta de cuidados, porque eran todos personas mayores”. Tuvo miedo, porque el virus se asociaba cada vez más con la muerte, con una muerte arbitraria.

Ese día 25, con vómitos y opresión en el pecho, fue al Hospital de la Paz. “Cuando llegué allí, me encontré con una sensación de campo de concentración. Lo recuerdo muy, muy desagradable. Nos metieron en una carpa, mucha gente, uno vomitando, otros tirados en el suelo, gente mayor, gente joven… Había de todo”. Le hicieron la prueba rápida y dio positivo. Le recomendaron que se aislara y no tuviera contacto con nadie. Se quedó en una habitación del centro donde trabaja. Sus hijos se quedaron con sus amigas.

“Tenía síntomas muy raros. Pensaba que nunca nos iba a pasar nada, pero me he dado cuenta de que nos puede pasar. Hasta llegué a pensar: ‘No sé por qué he tenido hijos’”. Desde su habitación, seguía pendiente de lo que pasaba en la residencia, coordinaba el trabajo. Tenía miedo de que los ancianos se quedaran sin cuidados. Laura se reincorporó al trabajo de inmediato tras superar el virus, pero meses después aún no había recuperado el olfato.

“Si no te quieres dedicar a esto, escoges otra profesión. Pero si te dedicas, hay que ser vocacional y hay que asumir que no vas a estar con tus hijos, que corres el riesgo de infectarte”.

Jorge Obechi Taraulce, venezolano de 60 años, está casado, tiene tres hijos y una nieta. Sus hijos viven en España y él vive en Venezuela con su esposa, pero ambos estuvieron de visita en Madrid en marzo y se infectaron.

“Fui al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla el 29 de marzo para que me hicieran la prueba, porque unos días anteriores me había dado un dolor de cabeza y diarrea. La prueba dio positivo. Me tuvieron que poner oxígeno, porque ya no podía respirar bien. Que menos mal que fui, porque imagínese, me hubiese agarrado esa espera un día más, a lo mejor no estuviese hablando con usted ahorita”.

Estuvo 45 días hospitalizado, 15 de ellos en la UCI. Perdió 20 kilos y después ni siquiera tenía fuerzas para caminar. “Veía mucha gente enferma gritando, veía cuando pasaba alguien en una camilla tapado, que quería decir que ya había fallecido. A uno le pasaban muchas cosas por la mente. Es algo muy desagradable. No quisiera que nadie pasara por esa prueba”.

Pasó mucho miedo, pero logró salir. “Me llevaron en silla de ruedas hasta el coche de mi hijo, con oxígeno. Todos los sanitarios que me trataban se emocionaron, todo fue con aplausos y yo me emocioné mucho”. Se fue entonces a casa de su hijo, donde empezaba su nueva vida: la de ganar fuerza y peso, la de después del coronavirus.

Jorge dice que la historia podría haber sido diferente. “Porque cómo está la situación en Venezuela, que si me llego a enfermar allí, imagínense, no lo estuviese contando ahorita. Allí no hay suficientes médicos y hospitales, no hay nada. Se han muerto por coronavirus varios conocidos míos en Venezuela, en la misma ciudad donde yo vivía”.

Andrea Sánchez López, de 65 años, y su marido Antonio Sales Martínez, también de 65, son médicos jubilados, tienen dos hijos y cuatro nietas. Llevan 43 años casados. A principios de marzo se contagiaron de covid-19. Creen que fue durante un fin de semana en casa de unos amigos. La mujer de esa pareja murió.

Andrea es diabética y ha tenido dos ictus, así que es considerada como una persona de riesgo. Pero no fue ella quien se quedó ingresada en el hospital, sino su marido. “En la habitación no entraba nadie que no fuera estrictamente necesario”, dice Antonio. “Cada vez que entraban tenían que vestirse con EPI [equipo de protección individual]. Estuve en un aislamiento absoluto… Todo el tiempo entraban las auxiliares, las de limpieza, las enfermeras, el médico venía una vez al día a verme, una atención perfecta. Pero estabas completamente solo el 90 por ciento del día, y eso se hace durísimo”.

Mientras, su mujer Andrea estaba sola en casa. Su única preocupación era Antonio, y recuerda estar en casa confinada e impotente. “Fueron unos días que… es que se me iba la vida, no podía hacer nada. Yo soy muy activa y ni podía leer ni podía ver la televisión un rato, nada. Era un malestar de todo el cuerpo”.

Antonio mejoró y le dieron el alta para seguir confinado en casa. Necesitaban su habitación, porque el hospital estaba colapsado. “Tenía auténticas ganas de salir, el camino de vuelta a casa fue una alegría, una delicia el ver otra vez tus cosas, tu ambiente, la sierra…”, dice Antonio. “La primera vez que me miré al espejo cuando llegué, dije: ‘Dios mío, he cambiado muchísimo en poco tiempo’. Pensar que algo tan tonto como un virus te pueda destrozar la vida de esa manera… Pero luego viene un buen día y empiezas a mejorar, te encuentras un poco más animado y de la misma manera que empezó para abajo, pues se empieza para arriba”.

Ignacio Bazarra es periodista y consultor de comunicación. De 53 años, casado y con dos hijos, formaba parte del grupo de riesgo porque es diabético. El 1 de abril empezó a sentir escalofríos y un dolor muscular muy fuerte. Unas horas más tarde, le empezó a subir la fiebre. Fue a urgencias el 7 de abril, con un “miedo terrible” en el cuerpo. “Después de varias horas y de muchas pruebas, descubrieron que tenía coronavirus”.

“El momento más dramático fue cuando entré en la habitación del hospital. Yo nunca había estado ingresado antes y no sabía qué se sentía”, dice. Lo dejaron en una habitación y en ese momento vio a la otra persona que estaba allí. “Estaba allí tumbado, con un ruido infernal. Eran todos los aparatos y respiradores que llevaba; estaba lleno de tubos, de cables, de máquinas alrededor. Me impresionó, porque creía que yo era un enfermo moderado, que no tenía nada grave. Pero cuando me encontré de golpe con mi compañero de habitación, vi que era una persona que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. De repente, dije: ‘Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué me va a pasar?’”.

Entre los primeros enfermos de coronavirus, cuenta Ignacio, había una sensación general de no entender por qué les había tocado la covid-19. “Pensaba que todos los enfermos de coronavirus era gente mayor y mi gran sorpresa fue encontrarme con gente joven, gente atlética que te podías encontrar en un gimnasio y de repente estaban allí, enfermos”.

Ignacio Bazarra habla de la importancia de tener una actitud positiva, y cita una frase de la novela La Peste, de Albert Camus: “Para que el cuerpo venza la infección, el alma tiene que ser fuerte”. La enfermedad le hizo descubrir la cantidad de personas a su alrededor que se preocupaban por él. “Recibí llamadas, cientos de mensajes, personas a las que no veía a lo mejor desde hace diez, veinte o treinta años. Era un gran ánimo, la gente te estaba regalando su cariño y su fuerza”.

La covid-19 y el aislamiento le han hecho tomar conciencia de algo importante: “Estábamos demasiado preocupados por el trabajo, por el dinero o por la economía, por el bienestar, por aprovechar el tiempo a tope, por no querer reconocer lo que somos. Esta enfermedad nos ha puesto un poco en nuestro sitio, y hemos descubierto que no somos tan invencibles, que somos mucho más vulnerables”.

“Sentí algo extraño en mi cuerpo; tenía agotamiento y fiebre. Me empecé a ahogar; perdí la capacidad de respirar. Sentía que estaba muriendo; mi alma parecía haber abandonado mi cuerpo. Inhalaba como si algo estuviera saliendo de mi pecho. Mis hijos empezaron a llorar y gritar; y les pedí que trajeran agua. No podía ver nada; todo se volvió blanco. Sentí que estaba sin vida. Pasar de repente de no tener nada malo a estar cara a cara con la muerte me hizo sentir que la vida no es nada”.

Najwa Ibrahim El Hussein, de 36 años, es refugiada siria y madre de cuatro niños. Obtuvo el asilo a través de Acnur y vive en Madrid con su familia desde hace cerca de un año y medio.

Se contagió en febrero, al inicio de la pandemia. Al principio tenía fiebre, tos seca y dolor de espalda. Una mañana empezó a sentirse sofocada. “Pensaba que iba a morir por falta de aire. Parecía como si mi alma estuviera saliendo de mi cuerpo. Mis hijos empezaron a llorar y a gritar. Pedí que trajeran agua. No veía nada, todo se volvió blanco. Sentí que me quedaba sin vida”.

Con la ayuda de su marido fue a urgencias. Entonces en Madrid había pocos casos registrados, dice, por lo que no existían aún los protocolos que vendrían después. Le preguntaron si había estado en China, y ella, casi sin poder hablar, respondió que no. Su marido explicó que hacía solo un año que estaban en España, que en la clase de idiomas a la que iba había muchas personas recién llegadas de China para aprender español, pero que ellos no habían salido del país.

Najwa cuenta que, sin manejarse bien en español, la experiencia en el hospital fue bastante delicada, porque no podían comunicarse bien y no había traductores. Estuvieron tres horas esperando y, tras ponerle mascarilla, les indicaron que regresaran a casa y se aislaran durante dos semanas. Dice que no se sintió bien tratada y que le sorprendió que la mandaran de vuelta, porque esperaba que la dejaran con oxígeno en el hospital. “Volvimos a casa. Por las noches no podía dormir, no podía comer, y tenía vómitos y diarrea. Estuve más de un mes con la enfermedad, con mucho miedo e incertidumbre”.

Pese a su recuperación, sigue sufriendo secuelas respiratorias. El coronavirus, dice, le hizo ser consciente de que la vida es “un paseo”. Su miedo ahora es que sus seres queridos contraigan la enfermedad y sufran lo mismo que ella.

Se calcula que cerca de la mitad de las muertes por covid-19 registradas en la primera ola de la pandemia fueron de mayores que vivían en residencias de ancianos. Por comunidades, la mayoría de defunciones se produjeron en Madrid.

José Carlos Bermejo, de 57 años, es director general del Centro Asistencial San Camilo. Enfermó a finales de marzo e ingresó en el hospital La Paz con neumonía bilateral. Entre sus recuerdos está el de su primer compañero de habitación, que había sido coordinador de ambulancias de un hospital. “Cuando finalmente vinieron a por él para llevarlo a cuidados intensivos, un poquito antes me dijo: ‘Ya no veo, ya no veo, me quedan pocas horas, se me agota el tiempo’”, recuerda. “Le dije: ‘Antonio, ¿vas a poder con esta?’ Y me miró y me dijo: ‘Espérame en San Camilo’. Serían sus últimas palabras antes de ser sedado y de iniciar un camino cuyo destino yo desconozco. Esto se queda grabado para siempre”.

José Carlos define su experiencia con la enfermedad como una lucha. “Uno no sabe cómo va a terminar la guerra entre el coronavirus y el cuerpo, si va a ganar la batalla o las propias defensas van a conseguir salir de esta incertidumbre. Es muy jodido”. Aquellos días, su mayor enemigo fue la imaginación. “Escribí un e-mail y lo dejé en bandeja de salida, se titulaba: ‘Si yo pierdo la capacidad de comunicación’. Afortunadamente no ha sido necesario enviarlo. Pero yo imaginaba que me moría, veía mi cuerpo convertirse en cadáver. Hay que tener en cuenta que yo vivo en un centro de mayores donde la muerte está presente diariamente”.

A su situación personal se sumaba la de la residencia que dirigía: el 10 de abril ya habían fallecido varias personas. “Estábamos en plena crisis”. Según los protocolos, había que retirar los cuerpos de los fallecidos a las pocas horas, pero eso no ocurría. “El servicio (funerario) en Madrid estaba saturado”.

José Carlos cree que los supervivientes del virus tienen la responsabilidad de ayudar a que la historia se recuerde. “Porque el futuro no está en el olvido del trauma, sino en saber recordar lo vivido, lo aprendido”.

Francisca Cardiel tiene 94 años, cuatro hijos, ocho nietos y siete bisnietos. Sobrevivió a la guerra civil y, ahora, al coronavirus. Vive en la residencia San Camilo.

“Cuando me tomaron la temperatura tenía fiebre y me hicieron salir de mi habitación y dormir en el salón, que habían equipado como hospital de campaña. Lo pasé mal porque estuve muy triste”. Dice Francisca que le pesó mucho la soledad y la muerte de compañeros por culpa del virus. “Muchos se fueron”. Ella consiguió sobrevivir a la covid-19: “Luché, pero salí”.

Su doctora dice que la anciana es una mujer independiente y optimista, y eso la ayudó muchísimo a superar la enfermedad. “Te preocupas por los tuyos —dice Francisca— pero la alegría no se pierde, aunque estés aquí, me tratan muy bien. Tengo una doctora maravillosa, la doctora Lourdes, que nos estaba cuidando y animando todo el tiempo”.

Uno de sus hijos vive con su familia en Colombia, y en cuanto va a Madrid lleva a su madre a casa. Eso es lo que Francisca echa más de menos: “Mi casa, mis hijos, echo de menos la familia, estar juntos. Los recuerdos más bonitos que tengo es cuando me junto en Navidades con todos mis hijos”.

A Jorge Leonardo Leiva, de 26 años y originario de Ecuador, sus conocimientos como enfermero de la Cruz Roja le ayudaron a sobrellevar el coronavirus. Empezó a tener síntomas hacia el 20 de marzo, se hizo la prueba y dio positivo, por lo que debió aislarse durante dos semanas. Pero convivía con su familia en un apartamento sin mucho espacio.

“Vivo con mis padres, vivo con mis hermanos, somos familia numerosa: somos siete en casa”. Su padre sufre algunos pequeños problemas respiratorios, así que el mayor miedo de Jorge era infectarle a él o al resto de su familia. Contactó entonces con un amigo que se acababa de mudar solo, y este le acogió para que pudiera confinarse en una habitación.

La enfermedad le ha hecho replantearse sus prioridades, ser consciente de su vulnerabilidad y de la importancia de tener cerca a sus seres queridos. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas en nuestro entorno y no exponernos al contagio. La gente joven que está en sus puestos de trabajo, vuelve a casa y está con sus familias, está con sus amigos… Este caso hace que tengamos que ser un poco más conscientes de lo que hacemos”.

También habla de la necesidad de “ver un poco más allá de nuestro ombligo y fijarnos en aquellas personas que con muy pocos recursos tienen que afrontar esta pandemia que, de por sí, ha sido difícil para aquellas personas con medios económicos. Que nos pongamos un poco en los zapatos de aquellas personas que tienen trabajos precarios, que viven del día a día”.

Jesús Revilla Valverde, de 42 años y padre de un hijo, es chófer y empezó a tener síntomas el 12 de marzo, dos días antes de la declaración del estado de alarma. Pasó casi dos meses aislado hasta que pudo recuperarse. Empezó con una fiebre que le duró diez días, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto.

“Recuerdo muchísimo dolor de piernas y rodillas, además de problemas respiratorios. Estuve 52 días encerrado en una habitación que puede ser de… no sé, ocho metros cuadrados”. En aquel largo aislamiento, el miedo fue su compañero. “Cuando ves que pasa el tiempo y que no te recuperas, que pasan las semanas y sigues igual o incluso peor, sigues encerrado…”.

Pasaron tres meses hasta que empezó a poder hacer algo de deporte. “Psicológicamente, el estar en una habitación casi sin ventana es lo que más me hizo sufrir. Se me pasó de todo por la cabeza”. Recuerda especialmente el día de su cumpleaños, el 17 de abril, un momento triste encerrado en su habitación, sin poder estar con su mujer ni con su hijo. “Es un pequeño detalle, pero ese día lo tengo marcado en mi memoria, no poder abrazarlos ni estar con ellos”.

La enfermedad cambió su perspectiva vital. “Temo salir a ver a los amigos, temo volver a contagiarme o contagiar a mis padres y a mi familia; mi vida social ya ha cambiado por completo, vivimos con miedo. He perdido a padres de amigos y eso te duele”.

Julia Cristina Asama Obono, de 38 años, es una superviviente en todos los sentidos. Padece la llamada enfermedad de Castleman, un trastorno raro que le causa linfomas en todo el cuerpo. Empezó un tratamiento innovador para combatir esta enfermedad hace ya siete años: en aquel momento, los médicos le habían dado una esperanza de vida de solo tres años. Ahora ha sobrevivido, también, a la covid-19.

De origen ecuatoguineano, arquitecta de interiores y madre de un pequeño de ocho años, Julia sostiene que el tratamiento que recibe por su enfermedad la ayudó a luchar contra el coronavirus, que contrajo en marzo. Desde hace 18 años, Julia vive prácticamente en hospitales a causa de su enfermedad. En este tiempo su familia ha sido siempre su gran apoyo. Pero la covid-19 también alcanzó a sus padres: ambos se contagiaron y fueron ingresados, y su padre, el primer oficial negro de la Armada española, murió. Para Julia, que se siente culpable al pensar que quizá fue ella quien se lo contagió, fue la experiencia más dolorosa durante la pandemia. “Tenía 79 años, pero era un hombre que todos los días, de lunes a viernes, por su profesión, nadaba una hora y media, caminaba una hora, estaba sano y fuerte. Falleció por coronavirus el 26 de marzo, seis días después de que a mí me dieran de alta”. Le consuela haber podido acompañarlo en sus últimas horas de vida. “Lo último que vio antes de morir fue a mí sonriéndole, me vio bien y vio que iba a seguir luchando”.

Ella ha convivido más de la mitad de su vida con una enfermedad rara y dice que no sabe qué significa estar sana. “Pero estoy feliz porque estoy viva. Al final te das cuenta de que hay muchas cosas en esta vida por las que estar feliz, no me puedo permitir el lujo de perder el tiempo en tonterías o estar triste”. Reconoce, eso sí, que tiene nuevos miedos por la pandemia. “Después de lo que pasó a mi padre, me da miedo pensar que podría contagiar a mi marido o a mi hijo. Tengo nuevas fobias. Cuando veo a gente en la calle que desoye las normas, me digo: es gente que no es consciente de lo que hemos vivido y sufrido”.

Santiago Moreno, de 59 años, es médico y jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Empezó con síntomas de agotamiento físico la semana del 13 de marzo, la misma en la que estaban preparando el hospital para la pandemia. Se hizo la prueba PCR como protocolo interno y dio positivo. Desconoce dónde se contagió. Una semana antes había estado en Londres en una reunión de epidemiólogos de Europa: en aquel momento aún no había alerta sanitaria y los aeropuertos estaban llenos de gente.

“No hubo ni una sola alerta el 16 de febrero porque nadie preveía que esto fuese así. Lo que nos llegaba de China era una mortalidad del 1 por ciento y un índice de contagio del 2,6”, dice. Lamenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no advirtiera de que la amenaza del nuevo coronavirus era mayor de la que se percibía.

Uno de los momentos más duros que recuerda fue cuando se fue al hospital sin poder despedirse de su mujer. “Me fui pensando que era posible que estuviera saliendo de casa y no volviera nunca”.

También habla del apoyo que recibió de sus compañeros en la UCI: “Un día mi compañera me conectó a través de una videollamada con mi mujer, porque la pobrecita estaba deseando verme, se imaginaba lo peor. Cuando me vio con los ojos abiertos, dijo que fue una bendición. Yo estaba emocionalmente muy débil, todo me emocionaba”. A sus hijos tardó en llamarlos porque, cuando lo intentaba, se ponía a llorar. Cuando empezó a sentirse mejor empezó a leer sus mensajes de WhatsApp. “Los tengo guardados. Tienen mucho significado para mí”.

En total, estuvo tres semanas en el hospital con oxígeno y dos semanas en casa en observación, antes de incorporarse de nuevo al trabajo el 27 de abril. Afortunadamente, no tiene secuelas. “Lo sorprendente del caso es que una persona se puede encontrar estable y bien, y en 24 horas pasar a estar en estado crítico. Creo que todos lo hemos aprendido, que todos los médicos que hemos estado cuidando pacientes con covid-19 lo tenemos muy en cuenta”.

Josefa Bravo García tiene 106 años, y su hija, Conchi Hernández Bravo, 74. Ambas viven en la residencia San Camilo desde hace tres años. La hija sufre discapacidad mental, y su madre la ha cuidado toda su vida. Ambas han superado el coronavirus.

Cuenta su médica, la doctora Lourdes Iglesias, que el caso es extraordinario: con 106 años, Josefa sigue cuidando de su hija y no quiere morir para no dejarla sola, con una fuerza increíble que muestra el amor y la protección natural de una madre.

“La madre y la hija son inseparables, se adoran muchísimo. Cuando enfermó la madre pensamos directamente en lo que pudiera pasar con la hija, porque tuvimos que separarlas. Lloraban mucho las dos, cada una en una planta, la madre gritando: ‘¡Conchi, Conchi!’, y la hija gritando: ‘¡Mamá, mamá!’. Fue muy doloroso. Luego se enfermó la hija con coronavirus, las dos con fiebre, muy mal”.

“Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando la madre empezó a reaccionar con el tratamiento, y luego lo hizo la hija”, prosigue la doctora. Hasta que la enfermedad remitió. “Las hemos puesto juntas de nuevo en su habitación. Su encuentro fue muy bonito, estuvieron muy felices de volver a estar juntas”.

David López Espada, de 51 años, sufre el llamado síndrome adquirido de Von Willebrand y hace unos seis años que está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar. A pesar de tener una vida incómoda por su enfermedad, es un luchador. En marzo también superó el coronavirus.

“He visto la muerte tan de cerca que no me asusta. Cuando empezó la pandemia, entendí que había que tener muchísimo cuidado. El 5 de marzo ya sabíamos que existía el coronavirus, que podía llegar a España e Italia, pero parece que lo veíamos muy de lejos”. Aquel día David, dueño de un laboratorio de posproducción fotográfica, empezó a encontrarse mal. Le subió la fiebre y fue a urgencias, donde las pruebas mostraron que tenía neumonía bilateral, por lo que lo ingresaron.

“Los médicos venían bien protegidos y [eran] muy amables. Lo primero que chocaba era no poder ver sus caras. Pero todo el mundo tenía muchísima energía”. Como otros pacientes, habla sobre la importancia de la lucha mental. “Evidentemente hay cosas que una cabeza no puede solucionar, pero sí ayuda [pensar] que tengo que moverme y tengo que salir adelante. Mi habitación tenía un cristal y yo podía ver las puertas de cuatro habitaciones. Siempre veía los pies de la gente, no se movían nunca. Nunca vi la cara a los enfermos. Dos murieron estando [yo] ahí”.

Le dieron el alta quince días después a condición de que guardara cuarentena en su casa. “Yo estaba tumbado. Entró el médico con la mascarilla, y me hacía el gesto de que podía salir del hospital: ‘Venga, te vas’. Fue un momento muy alegre para mí. Y yo diciendo: gracias, doctor, gracias. Salí con los aplausos de las enfermeras. Bajé las escaleras, seis plantas, llorando de alegría. Cogí el coche y me di una vuelta por Madrid antes de ir a mi casa, a pesar de que estaba prohibido salir porque estaba todo el país confinado. Pero la sensación de estar libre…”.

Dos días después de salir del hospital, su hermano le llamó para decirle que su madre, de 78 años y en una residencia, estaba enferma con mucha fiebre. Murió días después. La residencia estaba confinada, no pudieron ir a verla ni despedirse. “Mi madre cumple años el 28 de febrero. Yo había estado con ella una semana antes de que me ingresaran. Celebramos su cumpleaños. Ese ha sido mi último recuerdo. Con eso me quiero quedar”.